ПЕЧАТАЕТСЯ

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИНСТИТУТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА ПРИ ЦК КПСС

К. МАРКС

и

Ф. ЭНГЕЛЬС

СОЧИНЕНИЯ

Издание второе

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1980

К. МАРКС

и

Ф.ЭНГЕЛЬС

ТОМ

48

V

П РЕДИСЛОВИЕ

Сорок восьмой том Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса содержит впервые публикуемое окончание экономической рукописи К. Маркса, созданной в период с августа 1861 по июль 1863 г. и озаглавленной «К критике политической экономии». Рукопись 1861—1863 гг. состоит из 23 тетрадей (со сквозной нумерацией страниц от 1 до 1472) общим объемом около 200 печатных листов и является вторым — вслед за рукописью 1857-1858 гг. — черновым вариантом «Капитала».

Тетради I-V и их непосредственное продолжение — тетради XIX и XX, в которых изложены основные итоги исследования процесса производства капитала, составили содержание предыдущего, 47 тома.

Центральная часть рукописи (тетради VI-XIV и частично XV и XVIII) представляет собой «Теории прибавочной стоимости» — единственный вариант IV тома «Капитала», опубликованный в 26 томе (ч. I-III) настоящего издания.

Остальные тетради рукописи 1861-1863 гг., т. е. тетради XVI, XVII, XXI, XXII, XXIII, а также неопубликованные части тетрадей XV и XVIII включены в настоящий том.

Текст тома создан Марксом в период с ноября 1862 по июль 1863 г. Именно в это время Маркс принял решение опубликовать свой экономический труд уже не в виде второго выпуска «К критике политической экономии» (первый выпуск вышел в свет в июне 1859 г.), как он предполагал первоначально, а в качестве самостоятельного произведения под заглавием «Капитал» и с подзаголовком «К критике политической экономии» (см.

VI

ПРЕДИСЛОВИЕ

письмо Л. Кугельману от 28 декабря 1862 г.; настоящее издание, т. 30, стр. 527).

Еще в процессе создания первоначального варианта «Капитала» — рукописи 1857-1858 гг. — Маркс разработал структуру своего экономического труда, предусматривавшую три части, или отдела (впоследствии — книги), озаглавленные им: 1) процесс производства капитала, 2) процесс обращения капитала, 3) капитал и прибыль. Теперь, в январе 1863 г., в XVIII тетради рукописи 1861—1863 гг. он составил подробные наброски планов первой и третьей частей «Капитала» (см. настоящее издание, т. 26, ч. I, стр. 424—426). На основе этих планов им и велась работа на завершающем этапе создания рукописи. Указанное трехчленное деление было положено в основу расположения текста рукописи при подготовке ее к публикации в 47 и 48 томах настоящего издания.

Рукопись 1861—1863 гг. весьма неоднородна по своей структуре. Первая ее часть отражает работу Маркса над вторым выпуском «К критике политической экономии». Ее центральная часть — «Теории прибавочной стоимости» — представляет собой одновременно набросок IV книги «Капитала» и исследование прибавочной стоимости в широком смысле — прибавочной стоимости и ее превращенных форм. Наконец, завершающая часть рукописи 1861—1863 гг. уже отражает работу Маркса над книгами «Капитала», главным образом над I и III книгами.

Характеризуя содержание рукописи 1861-1863 гг., Энгельс в предисловии ко II тому «Капитала» (1885 г.) отмечал, что наиболее подробно в ней разработана проблематика будущей I книги «Капитала», «начиная с превращения денег в капитал и до конца». Далее Энгельс указал на содержащуюся в рукописи разработку ряда проблем III книги «Капитала» (темы: «капитал и прибыль», «норма прибыли», «купеческий капитал», «денежный капитал») и вместе с тем отметил, что «темы, вошедшие в книгу II, а также очень многие темы, рассмотренные позже в книге III, еще не были здесь специально разработаны. Они затрагиваются попутно» (настоящее издание, т. 24, стр. 4). Вот почему та часть рукописи, в которой трактуются проблемы будущей I книги «Капитала», заняла весь 47 и значительную часть настоящего тома.

Первые четыре главы отдела о «Процессе производства капитала», в которых рассматриваются вопросы превращения денег в капитал, абсолютной и относительной прибавочной стоимости, составляют содержание 47 тома. В настоящем томе продолжена публикация следующих четырех глав этого отдела (гл. 5-8), в которых трактуются темы о формальном и реаль-

ПРЕДИСЛОВИЕ

VII

ном подчинении труда капиталу, производительном и непроизводительном труде, обратном превращении прибавочной стоимости в капитал и о так называемом первоначальном накоплении.

Отсюда следует, что структура I отдела в рукописи 1861—1863 гг. во многом приближается к структуре I тома «Капитала».

Второй отдел настоящего тома, посвященный «Процессу обращения капитала», включает в себя две главы (гл. 9 и 10): о процессе капиталистического воспроизводства и о возвратных движениях денег в этом процессе.

В третьем отделе тома — о «Капитале и прибыли», также состоящем из двух глав (гл. 11 и 12), раскрываются темы, связанные с превращением прибавочной стоимости в прибыль, образованием средней прибыли, тенденцией нормы прибыли к понижению, а также с анализом торгового и денежного капитала.

Наконец, в отдел «Разное» включены фрагменты из XVIII и XXI—XXIII тетрадей рукописи, относящиеся к различным другим экономическим проблемам и потому не вошедшие в первые три отдела тома. Среди них — проблемы стоимости рабочей силы, заработной платы, положения рабочих, женского и детского труда, борьбы профсоюзов, земельной ренты, концентрации сельскохозяйственного производства, народонаселения, роли науки в процессе производства и другие.

Таким образом, публикуемая в настоящем томе заключительная часть рукописи 1861-1863 гг. содержит материал, относящийся к проблематике всех трех теоретических томов «Капитала». Анализ ее содержания, сопоставление с другими черновыми рукописями Маркса, а также с соответствующими разделами «Капитала» свидетельствуют о том, что она имеет весьма важное значение как для экономической теории, так и для истории марксизма. Во-первых, публикуемая часть рукописи содержит ряд разделов — о формальном и реальном подчинении труда капиталу, производительном и непроизводительном труде, о возвратных движениях денег в капиталистическом воспроизводстве, — не получивших в I—III томах «Капитала» столь подробной разработки. Во-вторых, материал рукописи содержит множество тезисов, идей и выводов, которые обогащают наше понимание тех или иных сформулированных в других рукописях Маркса и в «Капитале» положений, ибо в данной рукописи они разработаны зачастую в других аспектах, выявляющих новые стороны буржуазной экономики. Наконец, в-третьих, публикуемый материал раскрывает существенные черты процесса создания Марксом его экономической

VIII

ПРЕДИСЛОВИЕ

теории, в особенности переход от глубинных категорий капиталистического способа производства (стоимость, прибавочная стоимость) к тем превращенным формам, в которых эти категории выступают на поверхности буржуазного общества (прибыль, средняя прибыль и цена производства, торговая прибыль, процент и др.).

* * *

Настоящий том открывается анализом формального и реального подчинения труда капиталу. Впервые два этих этапа в историческом развитии капитализма были кратко охарактеризованы Марксом в начале рукописи 1861-1863 гг. (см. настоящее издание, т. 47, стр. 98-100). После того как Маркс в соответствии с разработанной им логической структурой I книги «Капитала» детально рассмотрел проблемы товара и денег (в первом выпуске «К критике политической экономии»), превращения денег в капитал, абсолютной и относительной прибавочной стоимости (в первой части рукописи 1861-1863 гг.), он возвратился к этой проблеме, значительно углубив и расширив свое исследование. Этот переход был обусловлен тем, что абсолютной и относительной прибавочной стоимости как раз соответствуют обе указанные формы подчинения труда капиталу.

Прежде всего Маркс выделил существенные черты формального подчинения труда капиталу, отличающие его от докапиталистических способов эксплуатации, подчеркнув, что отношение между капиталистом и рабочим является чисто экономическим, что «не существует больше никакого политически или социально фиксированного отношения господства и подчинения» (настоящий том, стр. 5), что объективные условия труда противостоят рабочему как капитал. «Чем полнее эти условия труда противостоят ему как чужая собственность, тем полнее формально имеет место отношение между капиталом и наемным трудом, следовательно, формальное подчинение труда капиталу» (там же, стр. 6).

На основе тщательного исследования истории экономических отношений Маркс в публикуемой части рукописи осуществил дальнейший анализ проблем генезиса капиталистического способа производства, дал детальное научное освещение этого сложного процесса и тем самым внес важный вклад не только в политическую экономию, но и в историческую науку, в разработку с диалектико-материалистических позиций ключевых социологических и исторических вопросов.

ПРЕДИСЛОВИЕ

IX

Маркс подробно рассматривает так называемые переходные формы капиталистической эксплуатации труда, развивающиеся в докапиталистических формациях, формы перехода к буржуазному производству, раскрывает особую роль в этом процессе торгового и ростовщического капитала. Маркс отмечает, что «переходные формы постоянно воспроизводятся внутри самого буржуазного способа производства и отчасти воспроизводятся им самим» (там же, стр. 29).

Маркс прослеживает генезис формального подчинения труда капиталу, раскрывает исторические условия возникновения капиталистических отношений, приходящих на смену либо рабству и крепостничеству, либо самостоятельному производству крестьян, фермеров, ремесленников, либо, наконец, цеховому производству. Хотя переход к капиталистической эксплуатации в рамках формального подчинения труда капиталу не означает еще изменения способа производства, однако он ведет к возрастанию непрерывности, а стало быть, интенсивности и производительности труда. Кроме того, он существенно изменяет характер отношений между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Превращение крепостного или раба в наемного рабочего «выступает здесь как подъем на более высокую социальную ступень... изменившиеся отношения делают деятельность свободного рабочего интенсивнее, непрерывнее, подвижнее и искуснее, чем деятельность раба, не говоря уже о том, что они делают его самого способным к совершенно другой исторической акции» (там же, стр. 11).

Характеризуя наемного рабочего, Маркс отмечает также полнейшее его безразличие к содержанию своего труда, принципиальную готовность «ко всякой перемене... своей трудовой деятельности», если эта перемена «сулит более высокий заработок» (там же, стр. 12).

В предыдущих тетрадях рукописи 1861-1863 гг. Маркс подробно исследовал три стадии в развитии производства относительной прибавочной стоимости, а тем самым и реального подчинения труда капиталу: простую капиталистическую кооперацию, мануфактурное разделение труда и крупное машинное производство. Теперь, резюмируя это исследование, он отмечает, что вместе «с реальным подчинением труда капиталу происходит полная революция в самом способе производства, в производительности труда и в отношении — внутри производства — между капиталистом и рабочим, так же как и в социальном отношении обоих друг к другу» (там же, стр. 19). В частности, Маркс указывает на все возрастающий «минимум капитала», необходимый для ведения капиталистического

X

ПРЕДИСЛОВИЕ

производства и не идущий ни в какое сравнение с тем, что «могли бы накопить отдельный человек или отдельная семья в течение поколений... Объем требуемых условий труда не находится больше ни в каком соотношении с тем, что может в случае удачи присвоить отдельный рабочий посредством экономии и т.д.» (там же, стр. 18). В «Теориях прибавочной стоимости» Маркс охарактеризовал этот процесс как увековечение положения рабочего в буржуазном обществе как наемного рабочего (см. настоящее издание, т. 26, ч. III, стр. 364). В данной части рукописи Маркс конкретизирует это положение, раскрывая господство вещи над личностью в условиях капитализма: «Создание огромного вещественного богатства... выступает как такая цель, в достижении которой рабочая сила является лишь средством и которая достигается лишь путем ее собственного превращения в нечто одностороннее и обесчеловеченное» (настоящий том, стр. 40).

Приведенные положения убедительно демонстрируют преемственность в развитии экономических воззрений «раннего» и «зрелого» Маркса. Разработанная Марксом в 40-е гг. XIX в. теория отчужденного труда выступает в 60-е гг. обогащенной его дальнейшими экономическими исследованиями, в первую очередь теорией прибавочной стоимости.

Развитие реального подчинения труда капиталу означает вместе с тем развитие общественной формы труда, его производительности, т. е. создание вещественных предпосылок будущего, коммунистического общества; оно «есть необходимая переходная ступень к превращению собственности на условия производства в общественную собственность» (там же, стр. 20).

Маркс придавал важное значение положениям о формальном и реальном подчинении труда капиталу. Приступив в последующий период к подготовке текста первой книги «Капитала», он основательно использовал эти положения в «Главе шестой», излагающей «результаты непосредственного процесса производства» (см. настоящее издание, т. 49, стр. 74-93).

Важное место в настоящем томе занимает выяснение сущности и содержания производительного труда в буржуазном обществе.

Маркс писал о том, что «производительный труд — это лишь сокращенное выражение, обозначающее всю полноту и особый характер того отношения, в котором рабочая сила фигурирует в капиталистическом процессе производства» (настоящий том, стр. 45). Отсюда и вытекала необходимость перехода от анализа формального и реального подчинения труда капиталу к исследованию производительного труда при капитализме.

ПРЕДИСЛОВИЕ

XI

6 обширном разделе «Теорий прибавочной стоимости», посвященном критическому рассмотрению буржуазных концепций производительного и непроизводительного труда (см. настоящее издание, т. 26, ч. I, стр. 133-300), Маркс исследовал эту проблему в историческом аспекте. В настоящем томе дано ее подробное теоретическое резюме. Маркс опирался при этом на предшествующий анализ формального и реального подчинения труда капиталу, в ходе которого выяснилось, что «капитал... производителен: 1) как сила, принуждающая к прибавочному труду; 2) как сила, поглощающая, присваивающая и персонифицирующая производительные силы общественного труда» (настоящий том, стр. 41). Отсюда следует, что в буржуазном обществе, в системе капиталистического производства производительным является только «такой труд, который производит для того, кто его применяет, прибавочную стоимость, который, иными словами, превращает объективные условия труда в капитал, а их владельца в капиталиста» (там же, стр. 45). Таким образом, понятие производительного труда является общественно обусловленным. Маркс показывает, что один и тот же вид труда (например, труд портного или актера) может быть производительным, если он организован капиталистически, т. е. нацелен на создание прибавочной стоимости, и, напротив, — непроизводительным, если он относится к категории услуг, непосредственно удовлетворяет личные — материальные или духовные — потребности индивида. «Певица, продающая свое пение на свой страх и риск, — пишет Маркс, — непроизводительный работник. Но та же самая певица, приглашенная антрепренером, который заставляет ее петь, для того чтобы «делать деньги», — производительный работник, ибо она производит капитал» (там же, стр. 51).

Наряду с основной характеристикой производительного труда при капитализме как труда, создающего прибавочную стоимость, Маркс дал его дополнительную характеристику как труда, реализующегося в товарах, материальном богатстве. При этом Маркс исходил из объективной тенденции к подчинению капиталу (формальному или реальному) всех сфер материального производства. Указывая на это, Маркс подчеркивал, что материальный характер производства и его результата — товара не следует понимать только вещественно, так как конкретный труд может не оставить на товаре никакого следа. В качестве примера Маркс приводил «четвертую сферу материального производства» (три другие сферы — добывающая промышленность, земледелие, обрабатывающая цромышленность) — транспортную индустрию, где «предмет труда подвергается некоторому

XII

ПРЕДИСЛОВИЕ

материальному изменению — пространственной перемене, перемене места» (там же, стр. 61).

Что же касается сферы духовного производства, то, как отмечал Маркс, «в большинстве случаев здесь дело ограничивается переходной к капиталистическому производству формой... Проявления капиталистического производства в данной области столь незначительны по сравнению со всем совокупным производством, что они могут быть оставлены совершенно без внимания» (там же, стр. 60).

В условиях современного капитализма, в огромном масштабе подчинившего себе духовное производство, Марксовы характеристики производительного труда распространяются и на эту сферу человеческой деятельности.

С развитием капиталистического способа производства материальный продукт все в большей мере является «совместным продуктом труда» — как умственного, так и физического — многих людей, «совокупность)} которых выступает в качестве «одного производственного коллектива» (там же, стр. 60-61). Эта впервые установленная Марксом в рукописи 1861-1863 гг. тенденция капиталистической экономики к образованию «совокупного работника» была затем более обстоятельно рассмотрена в I томе «Капитала».

Выяснив, что закономерным результатом функционирования производительного труда в условиях капиталистического способа производства является создание прибавочной стоимости, Маркс переходит к рассмотрению ее дальнейшего движения. Разработка в рукописи 1861-1863 гг. проблем обратного превращения прибавочной стоимости в капитал, или капиталистического накопления, опирается на предшествующее исследование этих проблем, проведенное Марксом в рукописи 1857-1858 гг.. а также на результаты критики рикардовской теории накопления в «Теориях прибавочной стоимости».

Маркс прежде всего констатирует объективный характер процесса накопления: «Постоянное увеличение капитала, а не только его сохранение, является... необходимостью для капиталистического производства, его условием» (там же, стр. 64). Важнейшим же результатом: этого процесса является то, что «теперь... совокупный капитал представляет собой фактически лишь превращенную в капитал прибавочную стоимость, т.е. овеществленный неоплаченный чужой труд ...иными словами, капиталистическое отношение создает капиталистическое отношение в возросшем масштабе» (там же, стр. 69, 73).

Далее Маркс показывает, что в процессе накопления происходит распространение капиталистического способа производ-

ПРЕДИСЛОВИЕ

XIII

ства на новые сферы производства, концентрация капитала и всего общественного богатства, образование новых капиталов. При этом масса стоимости постоянного капитала, приводимого в движение тем же самым количеством труда, возрастает, переменный же капитал, «т.е. затраченная на заработную плату часть капитала... растет во все убывающей пропорции» (там же, стр. 94).

Рассмотрение капиталистического накопления с необходимостью включало в себя рассмотрение процесса первоначального накопления, генезиса капиталистического способа производства. Маркс исходил при этом из результатов исследования этого процесса, полученных им в рукописи 1857-1858 гг. Но теперь Маркс исследует новый обширный фактический материал, почерпнутый из работ ряда буржуазных экономистов (впоследствии он широко использовал его в I томе «Капитала») и подтверждающий его основной вывод: решающим в процессе первоначального накопления «является концентрация наличных условий производства в руках немногих и отделение этих условий производства от непосредственных производителей, собственностью или владением которых они первоначально были» (там же, стр. 101). Именно этот вывод позволил Марксу в развитие содержания рукописи 1857-1858 гг. охарактеризовать указанный процесс, представлявший собой «в высшей степени грустную и трагическую историю» (там же), в качестве так называемого первоначального накопления.

Исследование проблем формального и реального подчинения труда капиталу, возникновения капитализма, а затем развития его на собственной основе, «на базисе самого капиталистического способа производства» (там же, стр. 115), анализ процесса так называемого первоначального накопления, далее, обоснование того, что «добуржуазная история, так же как и каждая ее фаза, тоже имеет свою экономику и экономическую основу своего движения» (там же, стр. 117), — все это явилось дальнейшей конкретизацией материалистического понимания истории, в частности марксистского учения об общественно-экономических формациях.

* * *

Проблемы II книги «Капитала» частично уже были разработаны Марксом в рукописи 1857-1858 гг. и в «Теориях прибавочной стоимости». В заключительной части рукописи 1861-1863 гг. Маркс сосредоточил основное внимание на разработке центральной проблемы II книги — процесса воспроизводства и

XIV

ПРЕДИСЛОВИЕ

обращения всего общественного капитала. Маркс впервые проводит здесь разделение всего общественного производства на два «класса»: производство жизненных средств (класс I) и производство постоянного капитала (класс II). Впоследствии, в 70-е гг., в различных вариантах рукописи второй книги «Капитала», Маркс в качестве I подразделения уже рассматривал производство средств производства — в соответствии с доминирующей ролью этого подразделения в процессе воспроизводства.

Некоторые вопросы теории воспроизводства рассмотрены в рукописи 1861-1863 гг. с учетом влияния внешней торговли, или мирового рынка. Внешняя торговля необходима капиталистическому производству, в то же время, как показывает Маркс, она порождает новые противоречия, так как «процесс воспроизводства зависит не от производства взаимно соответствующих друг другу эквивалентов в одной и той же стране, а от производства этих эквивалентов на чужих рынках, от силы поглощения их мировым рынком и от расширения последнего». На этом основании Маркс формулирует весьма важный вывод: «Тем самым создана возрастающая возможность несоответствия, следовательно, возможность кризисов» (там же, стр. 141). Этот вывод существенно дополняет основные положения теории экономических кризисов, сформулированные Марксом в процессе критики буржуазных концепций кризисов в «Теориях прибавочной стоимости».

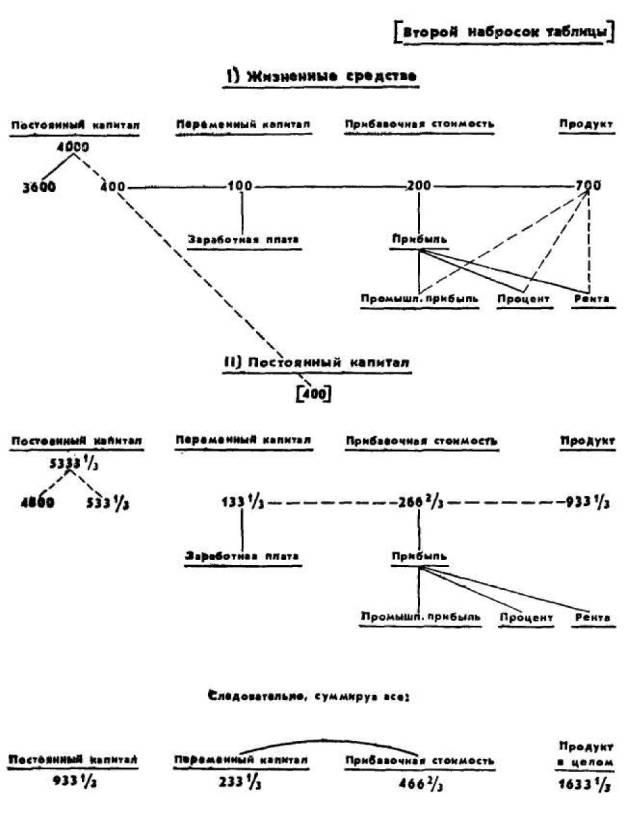

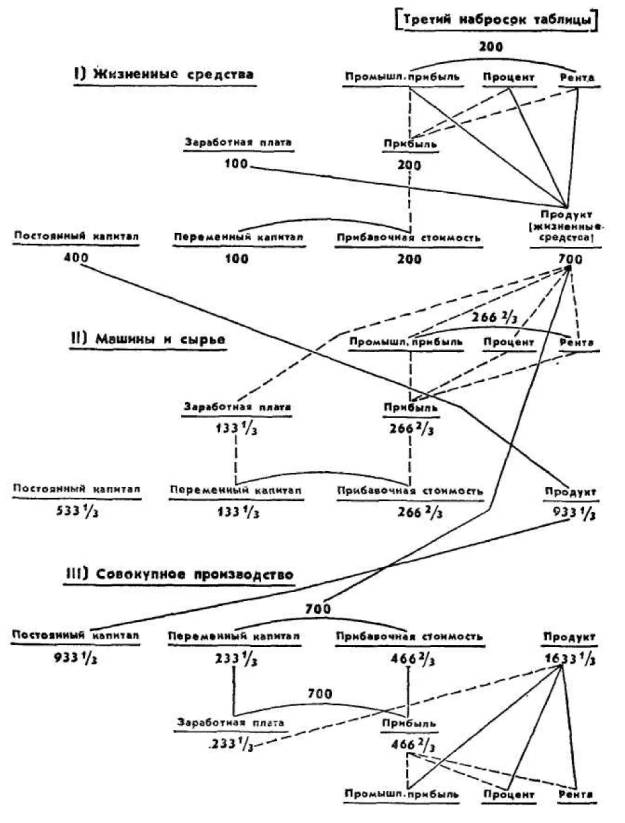

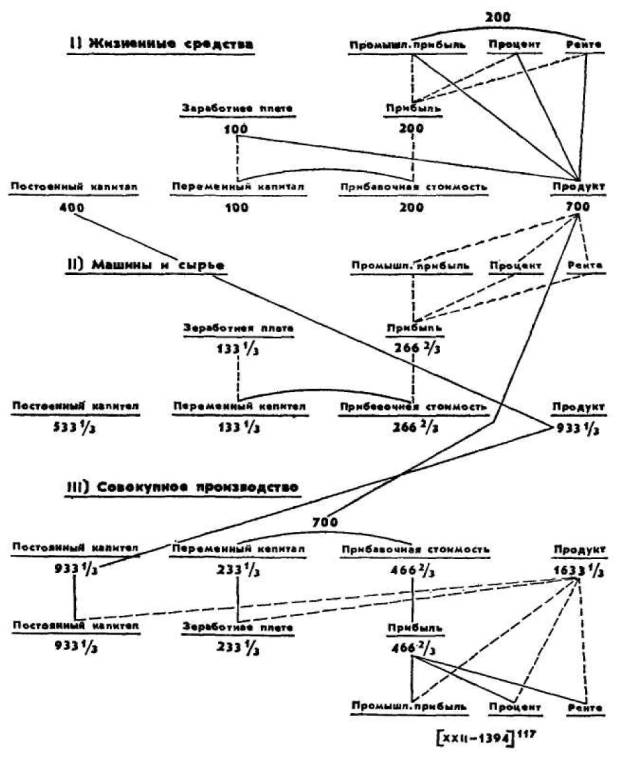

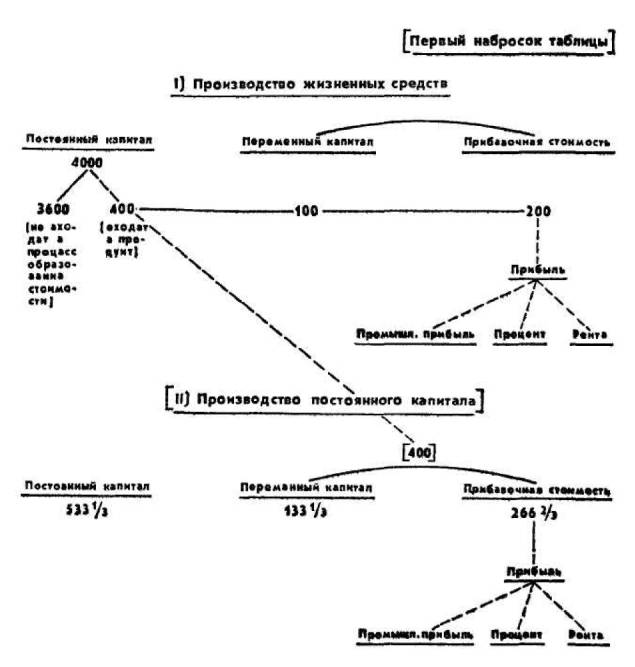

Свой анализ процесса капиталистического воспроизводства Маркс подытожил в составленной и прокомментированной им «Экономической таблице совокупного процесса воспроизводства» (таблице предшествовали три черновых наброска — см. там же, стр. 160-166). В целях более ясного изложения самого существенного в процессе воспроизводства он был рассмотрен «.без учета денежного обращения и при неизменном масштабе воспроизводства» (там же, стр. 160). Результаты своего исследования Маркс 6 июля 1863 г. сообщил Энгельсу в обстоятельном письме (см. настоящее издание, т. 30, стр. 297-301). Конспектируя переписку Маркса с Энгельсом, В. И. Ленин по поводу этого письма заметил: «Том II в черняке (I, II процесс воспроизводства etc.). Ясно!!» (В.И. Ленин. Конспект «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883 гг.». М., 1968, стр. 342). В. И. Ленин отмечает здесь тот факт, что в рассматриваемом письме — соответственно и в рукописи 1861-1863 гг. — уже нашли отражение центральные идеи будущего II тома «Капитала»: учение о двух подразделениях общественного производства, условия воспроизводства.

ПРЕДИСЛОВИЕ

XV

Анализируя процесс воспроизводства, Маркс исходил из того, что «дело нужно рассмотреть сначала без учета денег, затем с учетом денег» (настоящий том, стр. 144). В рукописи 1861-1863 гг. анализ процесса воспроизводства без учета денег был дополнен детальным исследованием движения денег в процессе капиталистического воспроизводства. Маркс впервые выясняет здесь вопрос, поставленный им уже в «Теориях прибавочной стоимости» при анализе теории воспроизводства Кенэ: «Как же возможно, что все капиталисты, класс промышленных капиталистов, постоянно извлекают из обращения больше денег, чем бросают в обращение?» (настоящее издание, т. 26, ч. I, стр. 327). Для решения этой важной проблемы капиталистического воспроизводства Марксу потребовалось исследовать роль торгового капитала в денежном обращении, процесс реализации прибавочной стоимости в обращении, роль производителя золота в капиталистическом воспроизводстве, обмен между производителями жизненных средств и производителями средств производства, накопление денежного капитала.

Окончательное решение проблемы капиталистического воспроизводства дано Марксом во II томе «Капитала» и в написанной им X главе II отдела «Анти-Дюринга».

* * *

Рассматривая в заключительной части рукописи 1861-1863 гг. проблемы III книги «Капитала», в первую очередь превращенные формы прибавочной стоимости, Маркс впервые дал систематическое изложение в известной мере разработанной в «Теориях прибавочной стоимости» теории прибыли, а также средней прибыли и цены производства. Маркс отмечает, что в отличие от отношения прибавочной стоимости к переменному капиталу, являющегося отношением «органическим», выражающим «тайну образования и роста» капитала, в отношении между прибылью и капиталом «прибавочная стоимость приобретает форму, в которой уже нет и намека на тайну ее происхождения» (настоящий том, стр. 244). Подчеркивая объективный характер превращения прибавочной стоимости в прибыль, Маркс показывает, что именно последняя выступает в качестве непосредственного регулятора капиталистического производства. Вместе с тем категория прибыли отражает систему извращенных, мистифицированных представлений, согласно которым капитал выступает самостоятельным, независимым от труда источником прибавочной стоимости, а рабочий превращается в простой источник плодовитости капитала. Капиталиста вполне

XVI

ПРЕДИСЛОВИЕ

устраивают эти представления, «в то время как наемного рабочего, находящегося в плену того же самого извращенного воззрения, только на другом его полюсе, в качестве угнетенной стороны, практика заставляет противоречить всему этому отношению, а следовательно, и соответствующим этому отношению представлениям, понятиям и образу мышления» (там же, стр. 248).

Таким образом, эксплуататорская сущность капитализма объективно способствует развитию классового сознания пролетариев, побуждает их к борьбе против тирании буржуазного господства. Этот вывод Маркса имел существенное значение для дальнейшего экономического обоснования положения об исторической миссии рабочего класса.

Анализ категории издержек капиталистического производства как важнейшей категории, характеризующей процесс образования прибыли, привел Маркса к формулировке закона, «согласно которому капиталист может продавать товар с прибылью, хотя и ниже его стоимости» (там же, стр. 258). Этот закон означает возможность образования общей, средней нормы прибыли, которая предполагает, что одни товары продаются выше, а другие — ниже своей стоимости. Маркс прослеживает два последовательных процесса: превращение прибавочной стоимости в прибыль, т. е. в избыток стоимости над издержками производства, и превращение прибыли в среднюю прибыль, т. е. в избыток стоимости совокупного продукта над стоимостью совокупного авансированного капитала. Оба процесса взаимосвязаны: второй протекает на основе первого и по существу «выражает то же самое превращение» (там же, стр. 278).

Исследуя в этой части рукописи 1861-1863 гг. механизм образования средней прибыли, Маркс не рассматривает лежащее в его основе двоякое действие конкуренции (внутриотраслевой и межотраслевой), так как на данной стадии разработки своей экономической теории он еще исходил из того, что такое рассмотрение должно быть дано лишь позднее — в специальном разделе о конкуренции капиталов. Точно так же и земельную ренту Маркс пока еще рассматривал как «иллюстрацию» к соотношению между стоимостью и ценой производства, т. е. под тем углом зрения, как она была разработана в «Теориях прибавочной стоимости». Впоследствии, создавая рукопись III книги «Капитала», Маркс снял указанные ограничения, и это позволило ему включить в изложение уже частично разработанный в «Теориях прибавочной стоимости» вопрос о формировании рыночной стоимости к процессе внутриотраслевой конкуренции и превращении рыночной стоимости в цену производства в ре-

ПРЕДИСЛОВИЕ

XVII

зультате межотраслевой конкуренции. Кроме того, специальный раздел III книги «Капитала» был посвящен проблемам земельной ренты как одной из превращенных форм прибавочной стоимости. Большой материал для этого раздела был собран Марксом уже в процессе заполнения трех последних тетрадей рукописи 1861-1863 гг.

В публикуемой части этой рукописи Маркс обстоятельно рассмотрел также причины и характер действия закона, согласно которому «с прогрессом капиталистического производства норма прибыли имеет тенденцию к понижению» (там же, стр. 282). Ключом к решению этой проблемы, в которой тщетно пыталась разобраться буржуазная политическая экономия, явилось положение о росте органического строения капитала, т. е. отношения постоянного капитала к переменному, происходящем в результате технического прогресса и увеличения основного капитала.

Указав на эту тенденцию, Маркс вместе с тем впервые исследовал «препятствия», т. е. факторы, противодействующие указанной тенденции, и прежде всего — рост нормы прибавочной стоимости, выражающий усиление капиталистической эксплуатации. Кроме того, Маркс особо подчеркивает, что из тенденции нормы прибыли к понижению вовсе не следует, что уменьшаются накопление капитала и абсолютная масса прибыли. Понижение нормы прибыли уравновешивается и может даже более чем компенсироваться увеличением ее массы.

На основе своего анализа закона тенденции нормы прибыли к понижению Маркс делает следующий важный вывод: «Развитие производительных сил общественного труда есть историческая задача и оправдание капитала. Именно этим он бессознательно создает материальные условия более высокого способа производства... прибыль — стимул капиталистического производства и условие, а также двигатель накопления — ставится под угрозу самим законом развития производства... Здесь обнаруживается чисто экономическим образом, с точки зрения самого капиталистического производства, его предел, его относительность, то, что оно — не абсолютный, а лишь исторический способ производства, соответствующий определенной ограниченной эпохе развития материальных условий производства» {там же, стр. 294).

В этой связи представляет большой теоретический интерес выяснение Марксом противоречивой природы капитализма и его исторической обреченности, постепенного вызревания в лоне капитализма предпосылок нового, более высокого общественного строя, коммунизма. «Капитал, — подчеркивает Маркс, —

XVIII

ПРЕДИСЛОВИЕ

все более и более оказывается общественной силой... но отчужденной, обособленной общественной силой, которая противостоит обществу как вещь, а посредством этой вещи — как сила отдельных капиталистов. Тем самым, с другой стороны, все большая масса [индивидов] лишается условий производства, противопоставляется им. Противоречие между всеобщей общественной силой, в которую превращается капитал, и частной властью отдельных капиталистов над этими общественными условиями производства становится все более вопиющим и предполагает уничтожение этого отношения, так как оно вместе с тем включает преобразование материальных условий производства во всеобщие и поэтому коллективные общественные условия производства» (там же, стр. 328-329).

Эти положения впоследствии были широко использованы Марксом при подготовке текста III книги «Капитала».

В публикуемой в настоящем томе заключительной части рукописи 1861-1863 гг. Маркс впервые обстоятельно рассмотрел такие превращенные формы прибавочной стоимости, как торговая прибыль и процент, осуществил подробный анализ торгового и ссудного капитала. Эти две особые формы капитала он исследует в историческом аспекте, прослеживает их возникновение в процессе развития денежного обращения, рассматривает превращение купеческого имущества в торговый капитал, а ростовщичества — в ссудный капитал.

При господстве развитых капиталистических отношений торговый (купеческий) и ссудный (денежный) капитал выступают уже как формы производительного капитала, функционирующие в сфере обращения. Для того чтобы проанализировать специфические функции торгового капитала в чистом виде, необходимо было прежде всего отделить их от функций, принадлежащих самому процессу производства, хотя и осуществляющихся в обращении (транспортные операции, упаковка, хранение, складское дело и т. д.). В этой связи понятие производительного капитала расширяется и включает в себя: «1) капитал, входящий непосредственно в процесс производства; 2) капитал, который входит в процесс воспроизводства (включающий в себя обращение)» (там же, стр. 376).

Что же касается торгового и денежного капитала, то, как показывает Маркс, «их специфические функции должны объясняться формой метаморфоза товара, следовательно, движениями формы, свойственными обращению как таковому» (там же, стр. 378). Но эти специфические функции — операции по купле и продаже товаров — требуют затрат рабочего времени, затрат капитала и т. д.

ПРЕДИСЛОВИЕ

XIX

В публикуемой части рукописи 1861-1863 гг. Маркс впервые решает сложную теоретическую задачу объяснения торговой прибыли и процента с учетом действия закона стоимости и закона прибавочной стоимости. Находясь в сфере обращения, торговый капитал непосредственно не создает ни стоимости, ни прибавочной стоимости, но, содействуя сокращению времени обращения, он помогает увеличивать создаваемую производительным капиталом прибавочную стоимость. Функционируя вместе с производительным капиталом в процессе воспроизводства товара, купец, так же как и денежный капиталист, получает право на участие в распределении совокупной прибавочной стоимости, на получение средней нормы прибыли в форме торговой прибыли, хотя он и не имеет отношения к ее непосредственному производству.

Обосновывая различие между торговыми наемными рабочими («конторщиками») и наемными рабочими, занятыми в сфере непосредственного производства, Маркс опирается на проводимое им различение между сферой непосредственного производства и сферой воспроизводства: «Каково отношение рабочего к непосредственному производству, таково отношение конторщика к непосредственному воспроизводству чужого богатства. Его труд, как и труд рабочего, есть только средство для воспроизводства капитала как господствующей над ним силы, и вместе с тем, подобно тому как рабочий создает прибавочную стоимость, так конторщик занят тем, что помогает реализовать ее, но не для себя, а для капитала» (там же, стр. 413).

Выводы Маркса о характере труда торговых наемных рабочих, в частности раскрытая им тенденция капитализма к превращению их из привилегированной, лучше оплачиваемой прослойки рабочего класса в низкооплачиваемую его часть, были включены в текст III книги «Капитала» и получили в 1894 г. высокую оценку Энгельса, отметившего, что осуществленное Марксом «предвидение участи торгового пролетариата» полностью оправдалось (см. настоящее издание, т. 25, ч. I, стр. 330).

Таким образом, заключительная часть рукописи 1861-1863 гг., как и вся эта рукопись в целом, имеет громадное историческое и теоретическое значение, ибо она составляет важный этап в разработке экономического учения Маркса и в истории экономической мысли вообще, содержит ценнейшие научные положения, идеи и выводы, которые могут служить солидной теоретической и методологической основой как для творческой разработки актуальных проблем политической экономии, так и для критики теорий буржуазных экономистов.

XX

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемый в настоящем томе текст рукописи 1861-1863 гг. разделен на главы в соответствии с составленными Марксом набросками планов, его указаниями в тексте, на обложках тетрадей рукописи и т. д. Большинство заголовков к отдельным разделам также принадлежит Марксу. Редакционные заголовки и необходимые пояснения текста даются в квадратных скобках. В квадратных же скобках даны цифры,, обозначающие тетради рукописи Маркса (римские цифры) и страницы каждой тетради (арабские цифры). В связи с этим те-квадратные скобки, которые имеются в рукописи, заменены фигурными. Если текст рукописи дается без всяких перестановок, то номер тетради и страницы ставится только один раз, в самом начале каждой страницы рукописи. Если же текст печатается не подряд, а с перестановками, то номер тетради и страницы рукописи указывается как в начале отрывка, так и в конце его.

Явные описки, встречающиеся в рукописи, исправлены при переводе текста на русский язык, как правило, без специальных оговорок в примечаниях. Кое-где редакцией введено разделение текста на абзацы в дополнение к абзацам, имеющимся в рукописи.

Приводимые Марксом цитаты из сочинений, переведенных на русский язык, даются в заново проверенных и уточненных переводах. В квадратных скобках указываются страницы наиболее распространенных русских изданий соответствующих произведений. Если Маркс ту или иную цитату приводит в сокращенном виде или в виде перифраза, то перевод этой цитаты дается в соответствии с формулировкой ее у Маркса.

Том снабжен научно-справочным аппаратом, состоящим из примечаний, аннотированного указателя имен, указателя цитируемой и упоминаемой литературы, указателя русских переводов цитируемых Марксом книг, предметного указателя к 47 и к настоящему тому, а также постраничного указателя расположения текста рукописи 1861-1863 гг. в 47, 26 и 48 томах настоящего издания.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

К. МАРКС

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ 1861-1863 годов

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА [окончание]

ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА КАПИТАЛ И ПРИБЫЛЬ

ОТДЕЛ I

П РОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА

[окончание]1

[ГЛАВА 5]

Ф ОРМАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА

КАПИТАЛУ. ПЕРЕХОДНЫЕ ФОРМЫ

[XXI-1301]* Мы рассмотрели обе формы прибавочной стоимости, абсолютную и относительную, раздельно и показали вместе с тем, как они обе взаимосвязаны и как одновременно с развитием относительной прибавочной стоимости абсолютная прибавочная стоимость доводится до крайних пределов.

Мы видели, как разделение обеих форм вызывает различия в отношениях между заработной платой и прибавочной стоимостью. При данном развитии производительной силы прибавочная стоимость всегда выступает как абсолютная прибавочная стоимость, в изменение в ней возможно главным образом лишь посредством изменения совокупного рабочего дня. Предполагая рабочий день данным, развитие прибавочной стоимости возможно только как развитие относительной прибавочной стоимости, т. е. посредством развития производительной силы.

Но простое существование абсолютной прибавочной стоимости не предполагает ничего иного, кроме такой природной продуктивности, т. е. такой естественно возникшей производительности труда, чтобы не все (возможное) (ежедневное) рабочее время человека требовалось для поддержания его собственного существования или для воспроизводства его собственной рабочей силы2. Далее, к этому должно еще прибавиться только то, чтобы он был вынужден — для него существует внешнее принуждение — работать сверх необходимого рабочего времени, принуждение к прибавочному труду. Физическая возможность прибавочного продукта, в котором овеществляется прибавочный

* На обложке XXI тетради рукою Маркса написано: «Май. 1863.» Ред.

4

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА [ОКОНЧАНИЕ]

труд, очевидно, все-таки зависит от двух обстоятельств: если потребности очень малы, то даже при небольшой природной производительной силе труда лишь части рабочего времени может быть достаточно для того, чтобы удовлетворить их и таким образом оставить другую часть для прибавочного труда, а следовательно, для образования прибавочного продукта. С другой стороны, если природная производительная сила труда очень велика, т. е. если природная продуктивность земли, воды и т. д. требует лишь незначительного применения труда, для того чтобы добыть необходимые для существования жизненные средства, то — если рассматривать только продолжительность необходимого рабочего времени — эта природная производительная сила труда или, если угодно, эта естественно возникшая производительность труда действует, разумеется, совершенно так же, как развитие общественной производительной силы последнего. Высокая степень естественно возникшей производительной силы труда связана с быстрым увеличением населения — рабочей силы и, следовательно, того материала, из которого выкраивается прибавочная стоимость. Если, наоборот, естественно возникшая производительная сила труда мала, следовательно, рабочее время, необходимое для удовлетворения даже простых потребностей, велико, то развитие прибавочного продукта (или прибавочного труда) может создавать чужое богатство, вообще говоря, только в том случае, если численность одновременно эксплуатируемых одним лицом велика.

[XXI-1302] Предположим, что необходимое рабочее время равно 111/2 часам, рабочий день равен 12 часам, тогда один рабочий доставляет прибавочную стоимость, равную 1/2 часа. Но так как для содержания одного-единственного рабочего требуются 23/2 часа, то получается следующий расчет:

Один рабочий доставляет 1/2 часа прибавочного труда, а 23 рабочих — 23/2 часа. Следовательно, в этом случае необходимы 23 рабочих, для того чтобы содержать одного-единственного субъекта, который живет не работая, но только живет как рабочий. Для того чтобы он жил в 3 или 4 раза лучше и, кроме того, еще мог часть прибавочной стоимости вновь превратить в капитал, на него одного, быть может, должны были бы работать 23 x 8 = 184 рабочих. К тому же в данном случае реальное богатство, которым располагало бы это одно лицо, оказалось бы еще весьма незначительным. Чем больше производительная сила труда, тем больше может оказаться число нерабочих в сравнении с рабочими и тем больше число рабочих, которые не заняты производством необходимых жизненных средств либо совершенно не заняты материальным производст-

ФОРМАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА КАПИТАЛУ

5

вом, или, наконец, тем больше число лиц, которые либо непосредственно образуют число собственников прибавочного продукта, либо также число лиц, которые не работают ни физически, ни духовно, однако оказывают «услуги», в уплату за которые владельцы прибавочного продукта отдают им его часть. Во всяком случае обеим формам прибавочной стоимости — абсолютной и относительной, если каждая из них будет рассматриваться сама по себе, обособленно, и абсолютная прибавочная стоимость всегда предшествует относительной, — соответствуют две обособленные формы подчинения труда капиталу, или две обособленные формы капиталистического производства, первая из которых всегда является предшественником второй, хотя вторая, более развитая форма, снова может явиться базисом для введения первой в новых отраслях производства.

[ а) ФОРМАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА КАПИТАЛУ]

Форму, покоящуюся на абсолютной прибавочной стоимости,. я называю формальным подчинением труда капиталу. Она лишь формально отличается от других способов производства, при которых действительные производители доставляют прибавочный продукт, прибавочную стоимость, т. е. работают сверх необходимого рабочего времени, но не для себя, а для других.

Иным является применяемое принуждение, т. е. тот метод,, посредством которого порождаются прибавочная стоимость,, прибавочный продукт или прибавочный труд.

Определенные различия мы рассмотрим лишь в следующем разделе — о накоплении3. Существенное в этом формальном, подчинении труда капиталу состоит в том, что

1)рабочий как собственник своей собственной личности и поэтому своей собственной рабочей силы противостоит, в качестве продавца временного ее использования, капиталисту, который имеет деньги; оба они, следовательно, противостоят друг другу как товаровладельцы, как продавец и покупатель, и, таким образом, оба они формально являются свободными лицами, между которыми фактически не существует никакого-другого отношения, кроме отношения покупателя и продавца; не существует больше никакого политически или социально фиксированного отношения господства и подчинения;

2) в этом первом отношении заключено то, — ибо в противном случае рабочий не должен был бы продавать свою рабочую силу,—что его объективные условия труда (сырье, орудие труда, а потому также жизненные средства во время труда)4 полностью или по крайней мере частично принадлежат не рабочему,

6

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА [ОКОНЧАНИЕ]

а покупателю и потребителю его труда, следовательно, противостоят ему самому как капитал. Чем полнее эти условия труда противостоят ему как чужая собственность, тем полнее формально имеет место отношение между капиталом и наемным трудом, следовательно, формальное подчинение труда капиталу.

В самом способе производства здесь еще нет различия. Процесс труда, рассматриваемый технологически, совершается точно так же, как и прежде, только теперь он стал процессом труда, подчиненным капиталу. Однако в самом процессе производства развивается, как было показано ранее (все, что ранее было сказано об этом, уместно лишь здесь), во-первых, отношение господства и подчинения в результате того, что происходит потребление рабочей силы капиталистом, происходит поэтому под его надзором и управлением; во-вторых, развивается большая непрерывность труда.

Если это отношение господства и подчинения возникает вместо рабства, крепостничества, вассальных, патриархальных отношений подчинения, то превращение происходит лишь в его форме. Форма подчинения становится свободнее, потому что по своей природе подчинение является только вещественным, формально добровольным, касается только положения рабочего и капиталиста в самом процессе производства. И это есть такое изменение формы, которое происходит именно в сельском хозяйстве, как только бывшие крепостные или рабы превратились в свободных наемных рабочих.

[XXI-1303]5 Или же отношение господства и подчинения в процессе производства заступает место прежней самостоятельности в процессе производства, как, например, у всех самостоятельных крестьян, фермеров, которые должны были платить лишь ренту продуктами, будь то государству или лендлорду, в сельских домашних побочных промыслах или в самостоятельных ремеслах. Здесь, следовательно, налицо потеря прежней самостоятельности в процессе производства, и само отношение господства и подчинения есть продукт введения капиталистического способа производства.

Наконец, отношение между капиталистом и наемным рабочим может заступить место отношения цехового мастера к его подмастерьям и ученикам — переход, который частично проделывает при своем возникновении городская мануфактура.

Средневековое цеховое отношение, которое в аналогичной форме развилось также в узких пределах в Афинах и Риме и которое имело столь решающе важное значение в Европе, с одной стороны, для образования капиталистов, с другой стороны, для образования свободного рабочего сословия, есть ограничен-

ФОРМАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА КАПИТАЛУ

7

ная, еще не адекватная форма отношения между капиталом и: наемным трудом. Здесь, с одной стороны, существует отношение между покупателем и продавцом: выплачивается жалованье, и мастер, подмастерье и ученик противостоят друг другу как свободные лица. Технологическим базисом этого отношения является ремесленное предприятие, где более или менее искусное владение орудием труда составляет решающий фактор производства. Самостоятельная личная работа и, стало быть, профессиональное развитие работника, требующее более или менее продолжительного времени обучения, определяет здесь результат труда. Мастер здесь, правда, является владельцем условий производства, ремесленного инструмента, сырья (хотя ремесленный инструмент может принадлежать и подмастерью), ему принадлежит и продукт; постольку он — капиталист. Но как капиталист — он не мастер. Во-первых, он прежде всего сам ремесленник, и предполагается, что он должен быть мастером в своем ремесле. В самом процессе производства он фигурирует в качестве ремесленника точно так же, как и его подмастерья, и посвящает в тайны ремесла только своих учеников. Его отношение к своим ученикам совершенно такое же, как отношение профессора к своим студентам. Его отношение к ученикам и подмастерьям, следовательно, не есть отношение капиталиста как такового, а есть отношение мастера в данном ремесле, который в качестве такового занимает в корпорации, а поэтому и по отношению к ним, такое положение в иерархии, которое-должно покоиться на его собственном мастерстве в ремесле. Поэтому также его капитал как по своей вещественной форме, так и по величине своей стоимости представляет собой связанный капитал, который еще отнюдь не обрел свободной формы капитала. Он не есть определенное количество овеществленного труда, стоимость вообще, которая может принимать ту или другую форму условий труда и которая принимает любую из них смотря по тому, обменивается ли она на ту или иную, любую, форму живого труда, для того чтобы присвоить себе прибавочный труд. Лишь после того как мастер пройдет предписанные ступени ученика, подмастерья и т. д., сам представит образец своего искусства, он может в этой определенной отрасли труда, в своем собственном ремесле, обратить деньги частично в объективные условия ремесла, частично на куплю подмастерьев и на то, чтобы держать учеников. Лишь в своем собственном ремесле он может превратить свои деньги в капитал, т. е. применять их не только как средство своего собственного труда, но и как средство эксплуатации чужого труда. Его капитал связан с определенной формой потребительной стоимости

8

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА [ОКОНЧАНИЕ]

и поэтому также не противостоит его рабочим как капитал. Методы труда, которые он применяет, являются не только плодом его опыта, но и предписаны цехом; они считаются необходимыми, стало быть, и с этой стороны не меновая стоимость, а потребительная стоимость труда выступает как последняя конечная цель. Не от его желания зависит то или иное качество труда, а все цеховое производство направлено на обеспечение определенного качества. Как метод труда, так и процесс труда не зависят от его воли. Ограниченная форма, препятствующая функционированию его имущества в качестве капитала, обнаруживается далее в том, что фактически максимум для величины стоимости его капитала предопределен. Он не имеет права держать больше известного числа подмастерьев, так как цех должен обеспечить всем мастерам определенную долю доходов от их ремесла. Наконец, отношение мастера к другим мастерам как членам того же цеха; как таковой, он принадлежал к корпорации, которая имела определенные совместные условия производства (цеховая касса и т. д.), политические права, принимала участие в городском управлении и т. д. Мастер работал на заказ, за исключением его работы на купцов, для создания непосредственной потребительной стоимости, и соответственно этому регулировалось также число мастеров. Он не противостоит своим рабочим как простой купец. Еще в меньшей степени может купец превращать свои деньги в производительный капитал: он может лишь «перемещать» товары, но сам не может их производить. Соответствующее его сословному положению существование, — а не меновая стоимость как таковая, не обогащение как таковое, — выступает здесь целью и результатом эксплуатации чужого труда. Решающим здесь является инструмент. Сырье здесь во многих отраслях труда (например, в портняжном деле) доставляется мастеру самими его заказчиками. Ограниченность производства в целом рамками сложившегося потребления является здесь законом. Производство, следовательно, отнюдь не регулируется размерами самого капитала. При капиталистическом отношении эти ограничения исчезают вместе с политико-социальными путами, в которых здесь еще движется капитал и поэтому еще не выступает как капитал.

[XXI-1304]6 [...] в Карфагене и Риме, оно ограничено народами, у которых карфагеняне [...] развивали капитал в форме торгового капитала и поэтому меновую стоимость как таковую делали также непосредственной [...] производства или у которых, как у римлян, путем концентрации богатства, а именно земельной собственности, в немногих руках производ-

ФОРМАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА КАПИТАЛУ

9

ство по необходимости было направлено уже не на удовлетворение собственных потребностей, а на создание меновой стоимости, следовательно, овладело этой стороной капиталистического производства. Ибо хотя для богатого римлянина цель состояла в расточительстве, в расходовании максимально возможной массы потребительных стоимостей, он мог бы достичь этой цели только путем увеличения меновой стоимости продаваемого продукта; следовательно, производство было направлено на создание меновой стоимости, и дело заключалось в том, чтобы выколачивать из рабов как можно больше денег, а стало быть, как можно больше труда.

По сравнению с самостоятельным ремесленником, который работает на случайных заказчиков, непрерывность [труда] рабочего, работающего на капиталиста, конечно, увеличивается; поэтому труд рабочего не имеет ограничений, каковыми являются случайная потребность, приводящая его в движение, и ее величина; напротив, рабочий постоянно, более или менее регулярно, изо дня в день занят капиталом. По сравнению с трудом раба этот труд производительнее, ибо он интенсивнее и более непрерывен вследствие того, что раб работает лишь побуждаемый внешним страхом, а не ради своего существования, которое ему не принадлежит; свободного рабочего, напротив, побуждают к труду его потребности. Сознание7 свободного самоопределения, свободы, делает рабочего намного лучшим работником, чем раб, а также порождает чувство ответственности, так как он, как и любой продавец товара, является ответственным за тот товар, который он доставляет, и должен доставлять товар определенного качества, если он не хочет допустить, чтобы его вытеснили другие продавцы товара того же рода. Непрерывность отношения между рабом и рабовладельцем есть отношение, в котором раба удерживает прямое принуждение. Свободный рабочий, напротив, сам должен сохранять свое отношение, так как его существование в качестве рабочего зависит от постоянного возобновления им продажи своей рабочей силы капиталистам. В отличие от раба, так же как и от барщинных крестьян, рабочий получает эквивалент за свой труд, ибо, как мы видели8, заработная плата, — хотя фактически ею оплачивается только необходимый труд и в действительности прибавочный труд рабочего точно так же не оплачивается, как барщинная повинность или как труд раба сверх того времени, которое необходимо для воспроизводства его содержания, — выступает как стоимость, цена всего рабочего дня. Различие может состоять здесь только в количестве неоплаченного рабочего времени, хотя такое количественное

10

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА [ОКОНЧАНИЕ]

различие не является необходимым, а скорее зависит от высоты обычной стоимости рабочей силы. Но как бы много или мало прибавочного труда ни доставлял свободный рабочий, как бы высока или низка ни была средняя заработная плата, в каком бы отношении всякий раз ни находился его совокупный рабочий день к его необходимому рабочему времени, — для него всегда дело приобретает ту форму, что он работает за свою заработную плату, за деньги, и если он работает 12 часов, чтобы получить эквивалент только 8 часов труда, то и работает эти 12 часов только для того, чтобы выкупить эквивалент 8 часов труда. С рабом дело обстоит не так. Даже та часть труда, которую он выполняет для себя, т. е. для того, чтобы возместить стоимость своего собственного содержания, представляется ему как труд, который он выполняет для рабовладельца, в то время как у свободного рабочего даже выполняемый им прибавочный труд выступает как труд, который он выполняет в собственных интересах, т. е. как средство купли своей заработной платы. Денежное отношение — купля и продажа — между капиталистом и рабочим скрывает даровой труд, в то время как при рабском труде отношение собственности, в котором раб находится к своему хозяину, скрывает труд на самого себя. Если рабочий день равен 12 часам, то необходимое и поэтому представленное в заработной плате рабочее время может составлять 6, 7, 8, 9, 10, 11 часов, и тогда прибавочный труд, т. е. даровой труд, соответственно равен 6, 5, 4, 3, 2, 1 часам; это отношение постоянно представляется для рабочего таким образом, будто 12 часов труда он продает за определенную, хотя и изменяющуюся цену, будто он, следовательно, все время работает только на себя и совершенно не работает на своего хозяина.

[XXI-1305] [...] Более высокая стоимость этой рабочей силы должна быть уплачена ему самому, и выражается она в более высокой заработной плате. Здесь, таким образом, преобладают большие различия в заработной плате смотря по тому, требует ли особый труд более развитой рабочей силы, требующей больших издержек производства, или нет; тем самым, с одной стороны, открывается простор для индивидуальных различий, а с другой стороны, дается стимул развитию собственно рабочей силы. Хотя и несомненно, что труд в своей массе должен состоять из более или менее неквалифицированного труда, а поэтому и заработная плата в своей массе должна определяться стоимостью простой рабочей силы, тем не менее отдельные индивиды могут благодаря особой энергии, таланту и т. д. подняться в более высокие сферы труда, совершенно так же, как существует абстрактная возможность того, что тот или иной

ФОРМАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА КАПИТАЛУ 11

рабочий сам станет капиталистом и эксплуататором чужого труда. Раб принадлежит определенному хозяину; рабочий, правда, вынужден продавать себя капиталу, но не какому-то определенному капиталисту, и таким образом в пределах определенной сферы он может выбирать, кому он хочет продать себя, и может менять своего хозяина. Все эти изменившиеся отношения делают деятельность свободного рабочего интенсивнее, непрерывнее, подвижнее и искуснее, чем деятельность раба, не говоря уже о том, что они делают его самого способным к совершенно другой исторической акции. Раб получает необходимые для своего содержания жизненные средства в натуральной форме, которая является фиксированной как по характеру, так и по объему, в потребительных стоимостях. Свободный рабочий получает жизненные средства в форме денег, меновой стоимости, в абстрактной социальной форме богатства. Хотя заработная плата есть в действительности не что иное, как посеребренная, или позолоченная, или медная [verkupferte], или бумажная [verpapierte] форма необходимых жизненных средств, в которые она постоянно должна превращаться, — деньги функционируют здесь лишь как мимолетная форма меновой стоимости, как простое средство обращения, — тем не менее целью и результатом его труда остается в его представлении абстрактное богатство, меновая стоимость, а не определенная, традиционно и локально ограниченная потребительная стоимость. Рабочий сам превращает деньги в угодные ему потребительные стоимости, покупает на них угодные ему товары, и как владелец денег, как покупатель товаров он находится точно в таком же отношении к продавцам товаров, как все другие покупатели. Условия его существования, равно как и величина стоимости заработанных им денег, вынуждают его, естественно, расходовать их на довольно ограниченный круг жизненных средств. Однако здесь возможны некоторые вариации: так, например, газеты входят в необходимые жизненные средства английского городского рабочего. Он может немного сберегать, копить. Он может также транжирить свою заработную плату на водку и т. д. Но поступает он так в качестве свободно действующего лица, ему самому приходится расплачиваться за это; он ответственен перед самим собой за то, каким образом он расходует свою заработную плату. Он учится владеть самим собой в противоположность рабу, которому нужен хозяин. Правда, это верно лишь в том случае, когда рассматривается превращение крепостного или раба в свободного наемного рабочей». Капиталистическое отношение выступает здесь как подъем на более высокую социальную ступень. Обратное

12

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА [ОКОНЧАНИЕ]

имеет место там, где самостоятельный крестьянин или ремесленник превращаются в наемного рабочего. Как велико различие между гордыми йоменами Англии, о которых говорит Шекспир9, и английскими поденными земледельческими рабочими! Так как цель труда наемного рабочего только заработная плата, деньги, определенное количество меновой стоимости, в которой исчезает всякое своеобразие потребительной стоимости, то он совершенно равнодушен к содержанию своего труда и поэтому к особому роду своей деятельности, между тем как эта деятельность при цеховой или кастовой; системе считается деятельностью по призванию, а у раба, как у рабочего скота, она является лишь определенным, навязанным ему и традиционным родом деятельности, осуществления его рабочей силы. Поэтому в той мере, в какой разделение труда не сделало рабочую силу совершенно односторонней, свободный рабочий принципиально [XXI-1306] предрасположен и готов ко всякой перемене своей рабочей силы и своей трудовой деятельности (как это обнаруживается всегда у избыточного сельского населения, которое постоянно переходит в города), если она сулит более высокий заработок. Если сложившийся рабочий в большей или меньшей мере не способен к этой перемене, то он считает ее всегда открытой для новой смены, и подрастающее поколение рабочих постоянно может распределяться и поступать в распоряжение новых или особо процветающих отраслей труда. В Северной Америке, где наемный труд развивался более свободно, чем где-либо, в отношении пережитков старого цехового строя и т. д., также особенно обнаруживаются эта изменчивость, полнейшее безразличие к определенному содержанию труда и переход из одной отрасли в другую10. Эта изменчивость в противоположность однообразному, традиционному характеру рабского труда, который не изменяется сообразно требованиям производства, а, наоборот, требует, чтобы производство приспособлялось к однажды введенному и по традиции унаследованному способу труда, подчеркивается поэтому также всеми писателями Соединенных Штатов как существенная характеристика свободного наемного труда на Севере по сравнению с рабским трудом на Юге (см. Кернса11). Постоянное образование новых видов труда, это постоянное изменение соответствует разнообразию потребительных стоимостей и поэтому также есть действительное развитие меновой стоимости; поэтому прогрессирующее разделение труда в обществе в целом становится возможным только при капиталистическом способе производства. Это постоянное изменение начинается со свободным ремесленно-цеховым производством, там, где оно само не находит

ФОРМАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА КАПИТАЛУ

13

преград % окостенелости каждой определенной отрасли производства.

При. всего лишь формальном подчинении труда капиталу принуждение к прибавочному труду, а тем самым, с одной стороны, к созданию потребностей и средств удовлетворения этих потребностей, так же как и массы продукции сверх меры традиционных потребностей рабочего, — и создание свободного времени для развития, независимо от материального производства, — приобретает только иную форму, чем при прежних способах производства, но такую форму, которая повышает непрерывность и интенсивность труда, увеличивает производство, благоприятствует развитию разновидностей рабочей силы и тем самым дифференциации видов труда и способов заработка, наконец, превращает само отношение между владельцами условий труда и рабочими в новое отношение купли и продажи и освобождает отношение эксплуатации от всяких патриархальных и политических пут. Разумеется, в само производственное отношение входит отношение господства и подчинения, которое вытекает из собственности капитала на включенный в него труд и из природы самого процесса труда. Чем меньше капиталистическое производство выходит за пределы этого формального отношения, тем меньше развито это отношение, так как оно предполагает только мелких капиталистов, которые по своему образованию и роду занятий лишь немногим отличаются от самих рабочих.

Технологически — там, где происходит это превращение более ранних способов производства в капиталистический и где оно сначала выступает лишь как формальное подчинение труда капиталу, следовательно, как отношение купли и продажи между владельцами условий труда и владельцами рабочей силы, — действительный процесс труда остается тем же самым, а характер его функционирования зависит от того отношения, из которого он развился. Земледелие остается тем же самым, хотя на место батраков заступает поденщик; то же происходит с ремесленным производством там, где оно из цехового переходит в капиталистический способ производства. Различие в отношении господства и подчинения, не касаясь еще самого способа производства, более всего обнаруживается там, где земледельческие, или вообще домашние побочные промыслы, или же подсобные работы, которыми занимаются только для нужд семьи, превращаются в собственно капиталистические отрасли труда.

Различив труда, формально подчиненного капиталу, от прежнего способа применения труда здесь выступает в тон же

|

14 |

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА [ОКОНЧАНИЕ]

самом объеме, в каком возрастает величина капитала, применяемого отдельным капиталистом, в каком, следовательно, возрастает число одновременно занятых у него рабочих. Лишь при известном минимуме капитала сам капиталист перестает быть рабочим, оставляя за собой только руководство, а также торговлю произведенными товарами. С другой стороны, форма собственно капиталистического производства, которая подлежит сейчас рассмотрению, также может появиться лишь в том случае, когда капиталы известной величины непосредственно овладевают производством, потому ли, что купец становится производителем, пли потому, что внутри собственно производства постепенно образовались более крупные капиталы.

«Свободный рабочий обычно может свободно переменить своего хозяина; эта свобода в такой же мере отличает раба от свободного рабочего, в какой английский матрос на военном судне отличается от матроса на торговом судне... Положение рабочего выше положения раба, ибо рабочий считает себя свободным; и это предположение, как оно ни ошибочно, имеет немалое влияние на характер... населения» (Т. R. Edmonds. Practical, Moral and Political Economy etc. London, 1828, стр. 56—57). «Мотив, который принуждает свободного человека работать, намного сильнее мотива, который движет рабом: свободному человеку приходится выбирать между тяжелым трудом [и голодом, а рабу — между тяжелым трудом] [XXI-1307] и хорошей поркой» (там же, стр. 56). «Различие между положением раба и рабочего при денежной системе весьма незначительно; ... хозяин раба слишком хорошо понимает свои собственные интересы, чтобы ослаблять своих рабов, недодавая им пищу; но хозяин свободного человека дает ему так мало пищи, как только возможно, потому что несправедливость в отношении рабочего падает не только на одного его хозяина, но на весь класс хозяев» (там же).

«В древние времена заставить людей работать сверх того, что необходимо для удовлетворения их собственных потребностей, заставить часть населения работать для того, чтобы содержать остальных бесплатно, можно было только путем рабства; поэтому рабство было введено повсюду. Рабство было тогда так же необходимо для роста производства, как теперь оно было бы пагубно для него. Причина ясна. Если людей не принуждать к труду, то они будут работать только на самих себя; и если у них мало потребностей, то будет мало работы. Но когда образуются государства и появляется нужда в праздных людях для защиты государств от насилий их врагов, то во что бы то ни стало необходимо добыть пищу для тех, кто не работает; а так как, по предположению, потребности работников невелики, то необходимо найти способ увеличения их труда сверх размеров их потребностей. На достижение этой цели и было рассчитано рабство... Рабов заставляли обрабатывать землю, которая кормила как их, так и праздных свободных людей, как это имело место в Спарте; или они занимали все рабские должности, занимаемые в настоящее время свободными людьми; они также использовались, как в Греции и Риме, для снабжения промышленными изделиями тех, чья служба была нужна государству. Здесь, следовательно, применялся метод насилия, чтобы заставить людей трудиться над добыванием пищи... Люди тогда принуждались к труду потому, что были рабами других; люди теперь принуждаются к труду потому, что они рабы собственных потребностей»

ФОРМАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА КАПИТАЛУ

15

(J. Steuart. [An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy]. Vol. I. Dublin, [1770], стр. 38-40).

{В земледелии, особенно с развитием капиталистического производства, т. е. производства, имеющего целью, с одной стороны, меновую стоимость, а с другой стороны, покупающего труд, интенсивность труда увеличивается, между тем как число рабочих весьма значительно уменьшается. Заработная плата ни в коем случае не возрастает пропорционально этой увеличившейся интенсивности труда.

«В XVI столетии, в то время как, с одной стороны, лорды увольняли своих слуг, фермеры», превращавшиеся в промышленных капиталистов, «увольняли лишние рты».

Из средства существования земледелие превратилось в предпринимательство. Следствием было, как говорит Стюарт,

«изъятие ... некоторого количества рабочих из мелкого земледелия тем путем, что вынуждали земледельцев работать чрезмерно и тяжелым трудом на малой площади достигался такой же результат, какой — легким трудом на большом пространстве» (там же, стр. 105).

{Даже в городском ремесле, хотя там по природе вещей продукт производится непосредственно как товар, так как он должен быть сначала превращен в деньги, для того чтобы его можно было превратить в жизненные средства, производство все-таки, несмотря на это, осталось главным образом средством существования.) (Обогащение как таковое не является его непосредственной целью.)}

[ б)] РЕАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА КАПИТАЛУ

Так как целью производительного труда является не существование рабочего, а производство прибавочной стоимости, то весь необходимый труд, который не производит прибавочного труда, является излишним и не представляет ценности для капиталистического производства. То же самое имеет место и по отношению к капиталистической нации. Это же положение может быть выражено еще и так, что весь тот валовой доход, который лишь возмещает средства существования (фонд жизненных средств) рабочего и не производит чистого дохода, точно так же является излишним, как и существование самих рабочих, которые не производят чистого дохода, или прибавочной стоимости, или которые, — если они и были нужны на определенной ступени развития промышленности, для того

16

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА [ОКОНЧАНИЕ]

чтобы производить прибавочную стоимость, — на более развитой ступени становятся излишними для производства этой прибавочной стоимости. Иными словами, необходимо только то количество людей, которое способно приносить прибыль капиталу. То же самое имеет место и по отношению к капиталистической нации.

«Разве с точки зрения реального интереса нации не безразлично» (как и с точки зрения интереса частного капиталиста, которому безразлично, «приводит ли его капитал в движение 100 или 1 000 человек», если только прибыль на его капитал, равный 20 000, «во всяком случае не падает ниже 2 000»), «состоит ли эта нация из 10 или 12 миллионов человек, [XXI-1308]12 если только се чистый и реальный доход, ее рента и прибыль не изменяются? ... Если 5 миллионов человек могут производить столько пищи и одежды, сколько необходимо для 10 миллионов человек, то пища и одежда для этих 5 миллионов являются чистым доходом. Разве страна получила бы какую-нибудь выгоду от того, что для производства того же самого чистого дохода понадобилось бы 7 миллионов человек, или, иначе говоря, от того, что труд 7 миллионов человек должен был бы быть применен для производства пищи и одежды в количестве, достаточном для 12 миллионов? Пища и одежда для 5 миллионов человек по-прежнему будут составлять чистый доход» [D. Ricardo. On the Principles of Political Economy, and Taxation. 3rd edition. London, 1821, стр. 416-417 (Русский перевод, том I, стр. 284-285)].

Даже филантропия ничего не может возразить против этого положения Рикардо. Ибо во всяком случае лучше, если из 10 миллионов лишь 50 процентов будут прозябать в качестве машин, занятых исключительно производством для [других] 5 миллионов, чем из 12 миллионов — 7 миллионов, или 581/3 процента.

«Какую пользу имело бы современное государство от целой провинции, [земля которой,] как бы хорошо она ни обрабатывалась, разделена» {между мелкими независимыми крестьянами, как это было первоначально в Древнем Риме}? «Какой цели служила бы эта земля, кроме той единственной, что на ней производились бы люди, что само по себе составляет самую бесполезную цель?» (Arthur Young. Political Arithmetic etc. London, 1774, стр. 47).

{Труд на фабриках:

«Человек, ежедневно наблюдая по пятнадцать часов за однообразным ходом машины, истощается скорее, чем если бы он в течение такого же времени напрягал свою физическую силу. Этот труд по наблюдению, который мог бы послужить полезной гимнастикой для ума, если бы он не был слишком продолжительным, разрушает своей чрезмерностью и ум и самое тело» (G. de Molinari. Etudes Economiques. Paris, 1846, [стр. 49]).}

Реальное подчинение труда капиталу развивается во всех тех формах, которые создают относительную прибавочную

ФОРМАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА КАПИТАЛУ

17

стоимость в отличие от абсолютной, что, как мы видели, отнюдь не исключает увеличения ими последней одновременно с первой.

«Потребительское земледелие ... сменилось торговым земледелием... улучшение национальной территории ... пропорционально этой перемене» (A. Young. Political Arithmetic. London, 1774, стр. 49, примечание).

{Минимум заработной платы:

«Владение собственностью и определенное стремление к собственности важны для того, чтобы предохранить обычного необученного рабочего от падения до состояния части машины, покупаемой по минимальной рыночной цене, по которой она может быть произведена, т. е. по цене, при которой рабочие могут существовать и продолжать свой род; до такого состояния рабочий рано или поздно неизбежно будет низведен, поскольку интересы капитала и труда совершенно различны, и их регулирование предоставлено исключительно действию закона спроса и предложения» ( Samuel Laing. National Distress; [its Causes and Remedies]. London, 1844, стр. 45-46).}

При реальном подчинении труда капиталу происходят все те изменения в технологическом процессе, в процессе труда, которые мы разобрали, и одновременно с ними — изменения в отношении рабочего к своему собственному производству и к капиталу; наконец, происходит развитие производительной силы труда, ибо развиваются производительные силы общественного труда, и лишь одновременно с ними становится возможным применение в крупном масштабе сил природы, науки и машин в непосредственном производстве. Здесь, следовательно, изменяется не только формальное отношение, но и сам процесс труда. С одной стороны, капиталистический способ производства, который лишь теперь выступает как способ производства sui generis*, изменяет форму материального производства. С другой стороны, это изменение материальной формы образует базис для развития капиталистического отношения, адекватная форма которого поэтому соответствует лишь определенной ступени развития материальных производительных сил. Выше было рассмотрено, каким образом в результате этого принимает новый вид отношение зависимости рабочего в самом производстве. Это первый пункт, который следует подчеркнуть. Это повышение производительности труда и масштаба производства является отчасти следствием, отчасти базисом развития капиталистического отношения.

Второй пункт — это то, что капиталистическое производство теперь совершенно сбрасывает форму производства для существования и становится производством для торговли, причем

* — особого рода. Ред.

18 ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА [ОКОНЧАНИЕ]

ни собственное потребление, ни непосредственная потребность данного круга покупателей не являются больше пределом для производства; им становится лишь величина самого капитала. С другой стороны, так как весь продукт становится товаром (даже там, где он, как в земледелии, частично снова входит в производство в натуральной форме), то все его элементы переходят из обращения в акт производства как товар.

[XXI-1309] Наконец, общим для всех этих форм капиталистического производства является то, что для ведения производства капиталистически требуется постоянно растущий минимум меновой стоимости, денег, т. е. постоянного и переменного капитала, для того чтобы труд, необходимый для получения продукта, был бы трудом общественно необходимым, т. е., чтобы труд, необходимый для производства отдельного товара, был равен минимуму необходимого труда при средних условиях производства. Для того чтобы овеществленный труд, деньги, мог действовать как капитал, некоторый его минимум должен быть здесь в наличии в руках отдельного капиталиста, — минимум, значительно превосходящий тот максимум, который требовался при всего лишь формальном подчинении труда капиталу. Капиталист должен быть собственником или владельцем средств производства в некотором общественном масштабе, некоторого количества стоимости, некоторого концентрированного имущества, все более и более несравнимого с тем, которое все же могли бы накопить отдельный человек или отдельная семья в течение поколений путем образования собственного сокровища. Таким образом, объем требуемых условий труда не находится больше ни в каком соотношении с тем, что может в случае удачи присвоить отдельный рабочий посредством экономии и т. д. Этот минимум капитала тем больше в данной отрасли хозяйства, чем более она развита капиталистически, чем выше развита в ней производительность труда, общественная производительность труда или производительность общественного труда. При том же самом объеме капитала должна расти величина его стоимости и принимать размеры средств производства для общественного производства, следовательно, капитал должен лишиться всякого индивидуального характера. Именно производительность и поэтому масса продукции, масса населения и масса избыточного населения, увеличиваемые этим способом производства, постоянно вызывают к жизни вместе с высвобожденным капиталом и высвобожденным трудом новые отрасли хозяйства, в которых капитал снова может работать в малом масштабе и снова проходить различные стадии развития, пока также и в этих новых отраслях хозяй-

ФОРМАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА КАПИТАЛУ

19

ства с развитием капиталистического производства труд не станет применяться в общественном масштабе и соответственно этому капитал не станет выступать как концентрация большого количества общественных средств производства в одних руках. Этот процесс носит постоянный характер.

С реальным подчинением труда капиталу происходит полная революция в самом способе производства, в производительности труда и в отношении — внутри производства — между капиталистом и рабочим, так же как и в социальном отношении обоих друг к другу.