ПЕЧАТАЕТСЯ

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИНСТИТУТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА ПРИ ЦК КПСС

К. МАРКС

и

Ф. ЭНГЕЛЬС

СОЧИНЕНИЯ

Издание второе

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва-1977

К. МАРКС

и

Ф.ЭНГЕЛЬС

ТОМ

44

3K1

10101— 176

079(02)-77П°АПИСНОе

[ v

ПРЕДИСЛОВИЕ

44 том Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса содержит произведения, написанные с осени 1849 до лета 1873 г. и не вошедшие в соответствующие тома настоящего издания. Они расширяют представление о теоретической и революционно-практической деятельности Маркса и Энгельса в данный период, освещают занятия Маркса и Энгельса проблемами политической экономии и историей международных отношений, вопросами военной теории. Эти произведения знакомят с методами исследовательской работы основоположников марксизма и дополняют наши сведения о широте их научных интересов. Материалы тома содержат новые данные о творческом содружестве Маркса и Энгельса, их публицистической деятельности, их участии в международном рабочем движении после поражения революции 1848—1849 гг. и особенно в период Первого Интернационала. Таким образом, произведения, публикуемые в данном томе, существенно дополняют содержание 7—18 томов настоящего издания.

Среди работ, включенных в том, 16 не публиковавшихся ранее рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса. 11 из них принадлежат Марксу («Набросок о Германии для работы К. Маркса и Ф. Энгельса «Третий международный обзор»», «Генерал Клапка», «Пруссия («Военное государство»)», «Венеция», «Война против Персии», «О восточном вопросе»,«Заметки по европейской истории ( XV — XVIII вв.)», подготовительные материалы для статьи «Бюлов», «Симптомы возрождающейся внутренней жизни Франции», «О разделении труда», «Выписки из книги [И. Сабо] «Государственная политика современной Европы с начала XVI столетия

VI

ПРЕДИСЛОВИЕ

до настоящего времени»»); четыре — Энгельсу (наброски к статье «Сражение под Балаклавой», «Горная война прежде и теперь» (статья вторая), «Беннигсен и Барклай», «Итальянская война. 1859 г.»); одна — Марксу и Энгельсу («Набросок заявления по поводу денежных средств Социал-демократического комитета помощи немецким эмигрантам»). К ним примыкают еще 4 работы: впервые публикуемая по сохранившимся гранкам газеты « Daily News» статья Энгельса «Русская армия», впервые публикуемые полностью рукопись Маркса «Центральная хунта» и рукопись Энгельса «Заметки об артиллерии в Америке», а также речь Маркса на заседании Генерального Совета 25 апреля 1871 г., которая впервые публикуется целиком, включая недостававшую до сих пор и разысканную недавно рукописную страницу протокольной книги.

В том вошло свыше 40 статей и заметок, опубликованных при жизни основоположников марксизма и с тех пор не воспроизводившихся. Большая часть этих материалов была в свое время напечатана без подписи, и принадлежность их Марксу или Энгельсу окончательно установлена при подготовке настоящего тома. В числе этих произведений: работы Энгельса из чартистского журнала « Democratic Review» за декабрь 1849 — июль 1850 г., четыре статьи из американской прогрессивной буржуазной газеты « New- York Daily Tribune», три небольшие статьи из «Neue Oder-Zeitung», 11 небольших заметок (10 принадлежат Энгельсу, одна Марксу) из «Новой американской энциклопедии». Заметки Маркса «По поводу Кэри» извлечены из статьи А. Клусса ««Лучшая газета Штатов» и ее «лучшие люди» и политэкономы», опубликованной в 1853 г. в газете «Die Reform» и составленной на основе писем Маркса А. Клуссу и И. Вейдемейеру. Среди этих материалов восемь статей и заметок, написанных Марксом и Энгельсом в период деятельности Первого Интернационала: три заметки Маркса и пять статей и заметок Энгельса.

В том включен ряд работ Маркса и Энгельса, публиковавшихся в различных изданиях Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, но не входивших в Сочинения: рукописи Маркса «О книге Д. Рикардо «О началах политической экономии и налогового обложения»», «Размышления», серия статей Энгельса «Письма из Франции», принадлежащий ему же «Критический разбор книги Прудона «Общая идея революции в XIX веке»», незавершенный труд Маркса «Брошюры Б. Бауэра о коллизии с Россией», конспекты и авторские записи выступлений Маркса и Энгельса на заседаниях Генерального Совета

ПРЕДИСЛОВИЕ

VII

Первого Интернационала, их рукописные заметки, статьи и корреспонденции периода деятельности Интернационала и другие материалы.

В приложениях впервые на русском языке публикуются выявленные при подготовке тома записи речей Маркса и Энгельса на заседаниях Генерального Совета Первого Интернационала, помещенные в газетах « The Bee- Hive Newspaper», «The Eastern Post», записи некоторых других выступлений, ряд документов, в создании которых Маркс и Энгельс принимали участие, а также некоторые материалы биографического характера.

* # #

Том открывается работами Ф. Энгельса из чартистского еженедельника « Democratic Review», относящимися к тому времени, когда Маркс и Энгельс были заняты обобщением опыта буржуазно-демократических революций 1848—1849 гг. Серия статей Энгельса «Письма из Франции», начатая в декабре 1849 г. и законченная в июле 1850 г., написана в распространенной в журналистике того времени форме ежемесячных корреспонденций, принадлежащих якобы непосредственному очевидцу событий в Париже. Статьи Энгельса создавались почти одновременно с работой Маркса «Классовая борьба во Франции» и перекликаются с последней в подходе к оценке событий, отдельных фактов и лиц, в понимании характера происходивших во Франции социально-экономических и политических процессов. Энгельс сумел нарисовать широкую картину классовой борьбы в этой стране, выделить в текущих событиях то главное, что предопределяло последующее развитие, теоретически обобщить наиболее существенные явления.

В «Письмах из Франции» был сформулирован ряд важных положений, получивших более конкретное и всестороннее развитие в работах Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» и «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Многие из этих положений касаются внутренней жизни Франции, в частности, классовой природы Июльской монархии, характера движущих сил февральской революции 1848 г., изменений в соотношении классовых сил в ходе последующих событий. Энгельс подходит здесь к идее о необходимости союза рабочего класса и крестьянства. Он подчеркивает, что крестьянин, подвергавшийся «угнетению со стороны всех правительств, не исключая и Временного», теперь «наконец начинает понимать, что только правительство, действующее в интересах

VIII

ПРЕДИСЛОВИЕ

городских рабочих, освободитего от нищеты и голода, в бездну которых он с каждым днем погружается все глубже и глубже, несмотря на свой небольшой земельный надел» (настоящий том, стр. 7—8).

Анализируя причины относительной пассивности французского пролетариата в момент отмены Законодательным собранием Франции всеобщего избирательного права в мае 1850 г., Энгельс пишет о моральной дискредитации после Июньского восстания 1848 г. мелкобуржуазных демократов и социалистов, о крахе разного рода систем утопического социализма, не отвечавших потребностям классовой борьбы пролетариата. Он отмечает наметившуюся в среде французского рабочего класса тенденцию к выделению из общего демократического движения, преодолению чуждых классовых влияний, к идейной и политической самостоятельности.

Параллельно Энгельс публиковал в « Democratic Review» «Письма из Германии», в которых он дал анализ некоторых сторон экономического и политического развития этой страны. «Письма из Германии» представляют собой одну из первых попыток Энгельса осмыслить общие последствия буржуазно-демократической революции 1848—1849 гг. в Германии и рассмотреть возможные пути решения не осуществленных ею исторических задач (объединение страны, демократизация общественно-политического строя). Впоследствии его работа по анализу и обобщению уроков германской революции увенчалась созданием такого классического произведения марксизма как «Революция и контрреволюция в Германии».

В «Письмах из Германии» дана яркая характеристика состояния германских государств после поражения революционных сил в кампании за имперскую конституцию летом 1849 года. Позднее Энгельс намеревался посвятить этому заключительную статью своей серии «Революция и контрреволюция в Германии», но она осталась ненаписанной. Таким образом, публикуемые в томе статьи из « Democratic Review» дают известное представление об оценке Энгельсом этих исторических событий. Он рисует картину политического застоя, наступившего в результате временной победы контрреволюционных сил, отмечает беспомощность и убожество немецких центральных органов власти, разгул военно-полицейского деспотизма в Пруссии, Австрии и других германских государствах, усиление внутренних противоречий между ними и сепаратистских тенденций, обострение борьбы между Пруссией и Австрией за гегемонию в Германии. Энгельс убедительно показывает

ПРЕДИСЛОВИЕ

IX

несостоятельность мелкобуржуазных планов объединения Гер мании на федеральной основе в условиях непреодоленного партикуляризма и феодальных пережитков.

В январе 1850 г. в «Письмах из Германии» Энгельс пишет: «А рабочий люд и крестьянство повсюду находятся в состоянии полной готовности, ожидая сигнала к восстанию, которое на сей раз не утихнет, пока не будут обеспечены политическая власть и социальный прогресс пролетариев» (настоящий том, стр. 33). Этот вывод отражает важный этап в формировании марксистского учения о непрерывной революции, исходные принципы которого содержались уже в ряде статей Маркса и Энгельса в «Neue Rheinische Zeitung», а наиболее развернутая фор мулировка — в «Обращении Центрального комитета к Союзу коммунистов», написанном ими через два месяца после данной статьи.

К «Письмам из Франции» тесно примыкает составленный Энгельсом реферат первой главы работы Маркса «Классовая борьба во Франции», который является примером популяризации произведений Маркса для английского рабочего класса. Во вступлении Энгельс знакомит английских рабочих с ролью «Neue Rheinische Zeitung» в германской революции. Газета, пишет Энгельс, «отстаивала самые передовые революционные принципы и интересы пролетариев,' являясь их единственным органом в Германии» (настоящий том, стр. 40). Излагая содержание главы, Энгельс подчеркивает то новое, что внесено Марксом в освещение причин и характера февральской рево люции и Июньского восстания парижского пролетариата, воспроизводит дословно наиболее важные оценки и формулировки Маркса. Ссылаясь на положение «Манифеста Коммунистической партии», Энгельс раскрывает основополагающую идею марксизма об исторической миссии пролетариата. Энгельс развенчивает распространенные тогда среди рабочего класса, в том числе и среди английских пролетариев, иллюзии о возможности добиться социального освобождения без решительной борьбы с буржуазией своей страны.

В связи с этим Энгельс обращает особое внимание на мысль Маркса о классовой противоположности интересов пролетариата и буржуазии и идею гегемонии рабочего класса в революционном движении: «...пролетарии, вместо того чтобы отстаивать свои интересы, не затрагивая интересов буржуазии, смогут выдвинуть интересы пролетариата в качестве революционных интересов всей нации и осуществить их в прямом противо действии интересам буржуазии» (настоящий том, стр. 48).

X

ПРЕДИСЛОВИЕ

Касаясь соотношения пролетарского и национально-освободительного движений, Энгельс подчеркивает мысль Маркса о том, что после июньского поражения парижского пролетариата судьба национальных революций в Европе поставлена в зависимость от судьбы пролетарской революции: «Ни венгр, ни поляк, ни итальянец не будут свободны, пока рабочий остается рабом!» (настоящий том, стр. 58).

«Письма из Франции», «Письма из Германии», «Два года одной революции», а также опубликованные в приложениях к настоящему тому записи речей Энгельса на чартистских митингах в 1850 г. существенно расширяют представления о роли Энгельса в пропаганде социалистических идей в чар тистской прессе, о контактах Маркса и Энгельса с революционным крылом английского пролетариата. Упомянутые работы Энгельса имели большое значение для укрепления связей передовых представителей международного пролетариата, воспитывали английских рабочих в духе пролетарского интернационализма, знакомили их с условиями жизни и борьбы их французских и немецких собратьев.

Большой интерес представляет «Уведомление», в котором Маркс и Энгельс излагают проспект второго и третьего номеров «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue». Судя по «Уведомлению», работа Маркса «Классовая борьба во Франции» была задумана первоначально как широкое полотно социально-экономического и политического положения не только Франции, но и всей Европы. Замысел этот, по-видимому, лишь отчасти был реализован в международных обзорах, написанных Марксом совместно с Энгельсом для этого же журнала.

С начала 50-х годов экономические исследования начинают играть главную роль в теоретической деятельности Маркса. В этой связи весьма интересны впервые публикуемый на русском языке конспект главного труда Рикардо «О началах политической экономии и налогового обложения», а также «Размышления» в связи с мелкобуржуазными теориями кризисов. Эти рукописи, относящиеся к 1851 г., являются частью историко-критического анализа буржуазной политической экономии, предпринятого Марксом в 50-е годы и отразившегося в его многочисленных тетрадях с выписками из работ различных авторов. После своего вынужденного переезда в Лондон в 1849 г. Маркс получил возможность пользоваться богатствами библиотеки Британского музея и приступить к более систематическому изучению трудов английских, французских, итальянских и других экономистов, в первую очередь классиков

ПРЕДИСЛОВИЕ

XI

английской политической экономии — У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо. Изучение публикуемых рукописей позволяет проследить последовательное накопление предпосылок и элементов того революционного переворота в экономической теории, который был совершен Марксом в «Капитале». Так, обширные критические комментарии Маркса, содержащиеся в конспекте рикардовской работы, показывают, что он в это время уже был близок к осознанию того, что создающий товары труд сам товаром не является, что рабочий продает владельцу средств производства не труд, а свою рабочую силу с ее специфической способностью быть источником прибавочной стоимости. В комментариях содержится также развернутый подход к вопросу о происхождении избытка произведенной рабочим стоимости сверх той стоимости, которая реализована в потребляемых им жизненных средствах. Маркс еще не дает здесь объяснения прибавочной стоимости на основе закона стоимости, но он отмечает, что присваиваемый капиталистом избыток стоимости товара по сравнению с издержками его производства не возникает в процессе обмена, а только реализуется в нем. Комментарии Маркса, представляющие собой дальнейшее развитие тех мыслей, которые уже содержались в его работах второй половины 40-х годов — «Нищете философии» и «Наемном труде и капитале», — впоследствии нашли свое воплощение в экономической рукописи 1857—1858 гг., где Маркс впервые разработал в основных чертах теорию стоимости, денег и прибавочной стоимости.

В «Размышлениях» Маркса в зародышевой форме содержатся такие важные элементы будущей теории воспроизводства, как разделение общественного производства на два подразделения — производство средств производства и производство предметов потребления; указание на ведущую роль первого подразделения; указание на то, что производство предметов потребления оказывается в конечном счете границей и для про изводства средств производства. Дальнейшая разработка теории воспроизводства была осуществлена Марксом в рукописях 1857—1858 и 1861—1863 гг. и тогда же на ее основе была создана теория промышленных циклов.

Важное значение для разработки основ научной политической экономии пролетариата имел также выполненный Энгельсом в 1851 г. критический разбор книги П.-Ж. Прудона «Общая идея революции в XIX веке». Эта работа является важным звеном в борьбе К. Маркса и Ф. Энгельса против мелкобуржуазных утопических идей Прудона. Разбор был

XII ПРЕДИСЛОВИЕ

сделан Энгельсом для задуманной Марксом, но ненаписанной работы «Новейшие откровения социализма, или «Общая идея революции в XIX веке» П.-Ж. Прудона. Критика Карла Маркса». В эволюции воззрений Прудона эта его книга занимала важное место — здесь получила наиболее полное выражение его социально-реформаторская концепция преобразования буржуазного общества, его анархистские взгляды. В обстановке разочарования рабочих в политической борьбе после поражения революции 1848—1849 гг. идейное влияние Прудона представляло большую опасность для рабочего движения. Борьба с антинаучной реформаторской концепцией Прудона стала поэтому одной из первостепенных задач основоположников научного коммунизма.

Используя предварительные замечания Маркса (см. настоящее издание, т. 27, стр. 267—273) и во многом развивая их, Энгельс показывает несостоятельность взглядов Прудона, претендующего на создание своей собственной политической экономии и теории социальной революции. Энгельс отмечает непоследовательность его аргументации, противоречия и ошибки. Он вскрывает абстрактно-догматический, антиисторический характер прудоновского понимания таких экономических категорий, как разделение труда, конкуренция, обмен, кредит и другие, которые Прудон называет «экономическими силами». «То, что Прудон называет «экономическими силами», — пишет Энгельс, — есть, попросту говоря, формы буржуазного способа производства и обмена...» (настоящий том, стр. 158). Утопизм и несостоятельность представлений Прудона являются следствием непонимания того, что сами эти формы или категории, как и капиталистические отношения в целом, внутренне противоречивы и исключают какое-либо «равновесие».

Одним из центральных пунктов критики Энгельса являются нападки Прудона на идею ассоциации. Хотя Прудон и вынужден признать необходимость ассоциированного труда для шахт, железных дорог и пр., в принципе он выступает против реорганизации общества на коммунистических началах. В связи с этим Маркс писал Энгельсу 14 августа 1851 г., что прудо-новщина — это «в целом в первую голову полемика против коммунизма, сколько бы он у коммунизма ни крал» (настоящее издание, т. 27, стр. 279). Энгельс показывает, что характер ассоциации целиком определяется характером обществен ных отношений, что сама потребность в ней диктуется развитием крупной промышленности, машинного производства и разделением труда.

ПРЕДИСЛОВИЕ!

XIII

Обстоятельному критическому разбору Энгельс подвергает анархистские взгляды Прудона, выдвинутую им идею «социальной ликвидации», планы мирного учреждения такой «экономи ческой системы», в которой якобы растворяется политическая, или, употребляя термин Прудона, «гувернаментальная» система. Энгельс вскрывает утопический характер идеи «социальной ликвидации», называя прудоновские проекты погашения государственного долга, отмены процента, выкупа земельной соб ственности и т. д. гигантской нелепостью (см. настоящий том, стр. 169). Он показывает, что изображенный Прудоном общественный идеал остается пустой декларацией прежде всего потому, что сохраняется нетронутой частная собственность на средства производства.

Показывая далее, что критика ограниченности буржуазной демократии у Прудона перерастает в отрицание значения всеобщего избирательного права, всякой демократии вообще, Энгельс выявляет ту тенденцию, которая неизбежно приводит Прудона и его последователей к отрицанию необходимости политической борьбы рабочего класса для своего социального освобождения, к отрицанию идеи завоевания пролетариатом политической власти и использования ее как рычага социального преобразования общества.

К числу экономических исследований Маркса и Энгельса, публикуемых в настоящем томе, примыкают и заметки Маркса «По поводу Кэри». Здесь он критикует проповедь «гармонии» классовых интересов в буржуазном обществе и показывает, как во взглядах Кэри отразились особенности развития социально-экономических отношений в США. Маркс подчеркивает, что выступление Кэри против английского капитала и английской политэкономии, в частности против взглядов Рикардо, означает лишь желание искусственно ускорить развитие промышленной буржуазии в Америке (см. настоя щий том, стр. 182) и отражает конкурентную борьбу между английским и американским капиталом. Основные мысли этих замечаний были впоследствии развиты Марксом в экономической рукописи 1857—1858 гг. (см. настоящее издание, т. 46, ч. I , стр. 3—10 — «Бастиа и Кэри»). Важно отметить, что это одна из первых публикаций обобщенных результатов работы Маркса над проблемами политической экономии в 50-х годах. Для своего времени она имела большое не только научное, но и практическое значение, дав членам Союза коммунистов, первым пропагандистам марксизма в США, И. Вейдемейеру и А. Клуссу важное оружие для развенчания

XIV ПРЕДИСЛОВИЕ

мелкобуржуазных иллюзий, культивируемых Кэри и его последователями.

Обострение международной обстановки в связи с соперничеством европейских держав на Ближнем Востоке и Балканах, Крымская война, борьба за объединение Германии, а также Италии, другие международные конфликты 50-х годов XIX в., требовавшие выработки собственной линии пролетариата, дали Марксу и Энгельсу повод для глубокого исследования истории международных отношений и дипломатии. Публикуемые в томе работы по вопросам внешней политики и дипло матии европейских государств существенно дополняют наши представления о взглядах основоположников марксизма в данной области, позволяя лучше понять общую картину разработки ими внешнеполитических проблем. Обращение Маркса и Энгельса к этой тематике имело большое значение для развития новых аспектов теории классовой борьбы, для обоснования позиции пролетариата в вопросах внешней политики, для определения стратегических и тактических задач пролетарской партии. В этой связи несомненный интерес представляет небольшая статья «Давид Уркарт», в которой Маркс раскрывает полную несостоятельность попыток этого консервативного английского публициста изобразить дипломатию определяющей силой исторического развития и противопоставляет этим субъективно-идеалистическим воззрениям материалистическое понимание истории.

Маркс и Энгельс подходили к международным событиям с точки зрения пролетариата, заинтересованного в револю ционном, демократическом разрешении коренных проблем исторического развития стран Европы и ниспровержении реакционных режимов, укрепившихся после поражения рево люции 1848—1849 годов. Поэтому в 50-х годах XIX в. разобла чение внешней политики реакционных европейских держав — царской России, буржуазно-аристократической Англии, бонапартистской Франции, Австрии и Пруссии — составляло одну из основных задач всей публицистической деятельности Маркса и Энгельса.

В томе публикуются три конспекта Маркса по истории Пруссии и по истории международных отношений в Европе. Они отражают первоначальные этапы его работы над историей международных отношений, этапы накопления фактического материала и некоторых самых предварительных обобщений. Первый из них — «Пруссия («Военное государство»)» — составлен на основе фактического материала, почерпнутого главным

ПРЕДИСЛОВИЕ

XV

образом из книги историка Штейна, откровенного апологета прусского милитаризма. В своих собственных замечаниях Маркс подчеркивает то обстоятельство, что сила и влияние бранденбургских курфюрстов, а затем и прусских королей основывались не на их доблести и военной мощи, а на подкупах, предательстве, покупках территорий и махинациях с наследованием. Этот конспект послужил основой для остро саркастической статьи «Божественное право Гогенцоллернов» (см. настоящее издание, т. 12, стр. 98—104). Он был также использован Марксом и позднее, в 1863—1864 гг., при работе над историей Польши.

Второй конспект — «Заметки по европейской истории ( XV — XVIII вв.)» также содержит значительное количество замечаний Маркса. Здесь, как и в работе «Брошюры Б. Бауэра о коллизии с Россией», выдвигается принцип соответствия международной политики социально-экономическим отношениям, говорится о формировании типа дипломатических отношений, свойственного капиталистической эпохе, показывается сложность этого процесса, устойчивость политических традиций, унаследованных от эпохи феодальных монархий. Третий конспект — «Выписки из книги [И. Сабо] «Государственная политика современной Европы с начала XVI столетия до настоящего времени»» — по своему характеру ближе к чисто хронологическим выпискам, однако он интересен тем, что Маркс фиксирует исторические события, мимо которых прошел автор конспектируемой им книги, участник венгерской революции И. Сабо. Как и в «Заметках по европейской истории», Маркса прежде всего интересуют те события прошлого, которые помешали созданию объединенной Германии и объединенной Италии и привели к утрате независимости Польши.

В статьях и корреспонденциях «Будущее Италии», «Император Наполеон III и Пруссия» и других Маркс разоблачает бонапартистский «принцип национальностей», который служил прикрытием захватнической политики Наполеона III и его шовинистических идей, а также демагогические спекуляции бонапартистского режима на лозунге всеобщего избирательного права. Маркс критикует здесь также пробонапартистские настроения части европейских демократов, отдельные представители которых прямо перешли на службу интересам Наполеона III.

В ряде материалов («Комитет в Ньюкасле-на-Тайне», «Война против Персии», статьях из « New- York Daily Tribune» и др.) Маркс, анализируя ход Крымской войны и предшествующих

XVI

ПРЕДИСЛОВИЕ

ей событий, борьбу Англии и России за сферы влияния в Иране, бичует захватническую политику английской олигархии, разоблачает лицемерную политику Пальмерстона.

Анализ указанных выше работ позволяет прийти к заключению, что уже в 50-е годы, когда в Европе буржуазные демократические и национально-освободительные движения занимали еще ведущее место в общественной жизни, Маркс подошел к выводу о необходимости самостоятельной внешней политики рабочего класса, ибо он способен, даже до завоевания политической власти, воздействуя на внешнюю политику правительства своей страны, заставить его отказаться от агрессивного курса, направленного на порабощение других народов. Как известно, этот вывод нашел отражение в одном из первых программных документов Интернационала, в «Учредительном манифесте Международного Товарищества Рабочих».

Несколько статей Маркса из «New- York Tribune» посвящено вопросам внутренней политики Великобритании. В статье «Британские финансы. — Волнения в Престоне» Маркс разоблачает демагогию, ханжество и лицемерие английских правящих классов. Он приводит новые факты мужественной борьбы престонских рабочих во время крупнейшей стачки 1853—1854 гг., указывая на произвол и насилие по отношению к бастующим со стороны фабрикантов и местных властей. Разоблачение фритредерской буржуазии, лицемерных выступлений ее идеологов Кобдена и Брайта в качестве «поборников мира» и «защитников» интересов народных масс всегда было одной из важных тем публицистики Маркса. Статья «Г-н Джон Брайт» посвящена новому аспекту проблемы: Маркс показывает, как обращение Брайта к избирательной программе чартистов даже в урезанной форме, способствовало росту его популярности в стране.

Большая группа статей и заметок Ф. Энгельса дает дополнительный материал для характеристики его как военного теоретика пролетарской партии, военного историка, раскрывает творческую лабораторию Энгельса, его метод обработки информации о боевых операциях и другие стороны его военных занятий. На основании скудных и отрывочных данных Энгельс правильно оценил высадку русских в Добрудже как стратегический маневр с целью сокращения линии Дунайского фронта и доказал невозможность похода русских войск прямо на Константинополь, о котором тогда писала западноевропейская печать (статьи «Европейская война» и «Турецкая война»). В то время как « Times» в мае 1854 г. под броскими заголовками

ПРЕДИСЛОВИЕ

XVII

сообщала о поражении русских на Дунае, Энгельс на основании анализа тех же данных поставил под сомнение эти хвастливые реляции, поступившие «через Вену, эту большую кухню, где стряпаются лживые слухи в интересах биржевых спекулянтов» (настоящий том, стр. 204). Мнение Энгельса полностью подтвердилось позднейшими известиями с театра военных действий.

Особое место среди публикуемых в томе военных статей Энгельса занимают те, в которых он с позиций исторического материализма анализирует опыт современных ему войн и делает выводы, имеющие важное значение для военно-исторической науки.

В статье «Русская армия», написанной до начала активных военных действий на Дунае, Энгельс высказывает мысль о том, что «более высокий уровень промышленного развития западных стран» (настоящий том, стр. 197) позволит им восполнить недостатки их военной организации по сравнению с армией царской России. Сформулированное в этой статье положение о зависимости военного потенциала государства от уровня промышленного развития, развертывания экономических ресурсов позднее нашло отражение в работе Энгельса «Армии Европы», в статьях из «Новой американской энциклопедии», а также в «Анти-Дюринге». В статье «Горная война прежде и теперь» (1856) Энгельс показывает, как существенно меняется характер войны в горных условиях в связи с развитием военной техники.

В 1863 г. Энгельс пишет «Заметки об артиллерии в Америке», где высказывает убеждение, что Гражданская война в США «при творческом духе нации и высоком техническом уровне развития гражданского инженерного дела в стране приведет к огромному прогрессу в области военной техники, составив эпоху» (настоящий том, стр. 360). Успехи армии северян отразили преимущества утвердившейся в северных штатах более прогрессивной общественной системы, системы наемного труда, по сравнению с существовавшим на Юге плантационным рабством. Проанализировав на примере отдельных операций методы и формы ведения войны, Энгельс показал закономерность тенденции быстрого морального старения военной техники и необходимость ее постоянного совершенствования. Изучение опыта Гражданской войны в Америке позволило Энгельсу выявить основные направления в развитии артилле рии, фортификационного искусства и особенно в развитии военно-морского флота, уточнить и разработать некоторые положения его более ранних статей в «Новой американской энцик-

XVIII

ПРЕДИСЛОВИЕ

лопедии» — «Артиллерия», «Фортификация», «Военно-морской флот». Энгельс коснулся здесь и проблем военного потенциала Германии, рассматривая его с позиций сторонника объединения страны революционно-демократическим путем.

Включенные в том материалы периода Первого Интерна ционала представляют значительный интерес для изучения деятельности Маркса и Энгельса как вождей первой массовой международной пролетарской организации и расширяют наши представления об их вкладе в разработку принципов пролетарского интернационализма и организационных основ пролетарской партии, их практических действиях, направленных на международное сплочение революционных сил рабочего класса и распространение идей пролетарской солидарности.

Сформулированные Марксом резолюции, касающиеся со става Генерального Совета, методов и форм его работы, порядка присоединения к Интернационалу рабочих обществ и отдель ных лиц, подготовки Женевского (1866) и Лозаннского (1867) конгрессов, развивают и конкретизируют основные принципы построения международной организации пролетариата, наме ченные во «Временном Уставе Международного Товарищества Рабочих». Эти резолюции расширяют представления о практической деятельности Маркса в период становления Интернационала, о борьбе с буржуазными и мелкобуржуазно-сек тантскими влияниями, которую ему пришлось вести, отстаивая пролетарский, международный и массовый характер молодой организации.

Предложения по программе Женевского конгресса и вводный абзац к публикации резолюций Женевского и Брюссельского конгрессов еще раз показывают, какое важное место в развитии международного рабочего движения Маркс отводил принятой первым конгрессом Интернационала научно обоснованной платформе, в которой задача экономического освобождения пролетариата была тесно увязана с его политической борьбой против господствующих классов.

Большой интерес представляют записка и заметки Маркса о конфликте в Парижской секции (1865), а также сформулированное им заключение Генерального Совета о конфликте в Лионской секции (1870). Помогая членам Генерального Совета правильно решать спорные вопросы, вынесенные на их суждение, Маркс останавливался на нормах поведения, обязательных для членов секций и для целых отрядов внутри международной организации, обосновывая необходимость строгой дисциплины общностью коренных интересов рабочих всех стран

ПРЕДИСЛОВИЕ

XIX

и принципами пролетарского интернационализма. Важные мысли Маркса о сочетании национальных и интернациональных интересов рабочего класса нашли отражение в письме Генерального Совета члену Интернационала в США, американскому общественному деятелю Юму, помещенном в приложениях к тому.

С разработкой и проведением в жизнь идей пролетарского интернационализма тесно связаны публикуемые в томе документы, отражающие некоторые стороны практической деятель ности Маркса и Энгельса в борьбе за самостоятельную внешнеполитическую линию пролетариата, противостоящую антинародной политике правящих классов: резолюция о позиции Интернационала в отношении австро-прусской войны 1866 г., выступления Маркса и Энгельса в ходе дискуссии о борьбе английского рабочего класса за признание Французской республики, развернувшейся в Генеральном Совете в январе — марте 1871 года.

О деятельности основоположников марксизма в дни Парижской Коммуны дают представление их рукописные заметки, связанные с проведением кампании протеста против версальского террора и организацией помощи коммунарам-эмигрантам. Речь, произнесенная Марксом 25 апреля 1871 г. в Генеральном Совете, содержит ценные сведения, касающиеся, в частности, непосредственных связей Маркса с Коммуной. В числе публикуемых в томе выступлений Маркса особый интерес представляет его речь об отношении английского правительства к эмигрантам Коммуны.

Навеянные опытом Коммуны глубокие раздумья Маркса о путях мирового революционного процесса, а также о связи между Интернационалом и Коммуной запечатлены в его ответах лондонскому корреспонденту американской газеты « The World », помещаемых в приложениях к тому.

В томе публикуются сформулированные Марксом и записанные рукой Энгельса решения о созыве в сентябре 1871 г. Лондонской конференции Международного Товарищества Рабочих, явившейся одним из решающих этапов в борьбе Маркса и Энгельса за закрепление в документах Интернационала программных и организационных принципов марксизма, на шедших свое подтверждение в опыте Коммуны. В приложениях помещены запись речи Маркса при открытии конференции, а также «Сообщение» Генерального Совета и «Поправка», свидетельствующие о внимании, которое Маркс и Энгельс уделяли пропаганде резолюций Лондонской конференции.

XX

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемые в томе авторские записи выступлений Энгельса в Генеральном Совете в октябре — декабре 1871 г., отраженные в протокольной книге лишь в самой краткой форме, содержат новый фактический и теоретический материал о руководстве Интернационалом, которое Энгельс стал осуществлять с 1870 г. вместе с Марксом. На него, как на секретаря-корреспондента для Италии и Испании — стран, где условия благоприятствовали распространению анархистских взглядов, ложилась ответственная задача сплочения здоровых пролетарских элементов и разоблачения раскольнической, подрывной деятельности бакунинского Альянса.

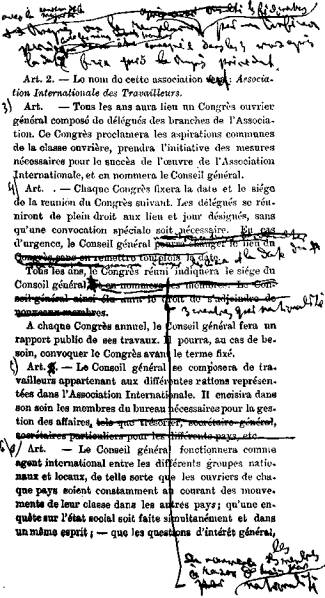

На протяжении восьми лет Маркс не прекращал разработку организационных принципов Международного Товарищества в духе демократического централизма. Опираясь на обобщение практического опыта входивших в Интернационал европейских и американских рабочих организаций, он уточнял формы взаимоотношений между местными и центральными, национальными и интернациональными органами, функции, прерогативы, права и обязанности центрального руководства. Результаты этого неустанного труда отражены в важнейшем документе — «Проекте Общего Устава Международного Товарищества Рабочих», составленном Марксом в связи с подготовкой Гаагского конгресса и утвержденном Генеральным Советом в июне — августе 1872 г. Ряд положений этого документа вошел в резолюции, принятые конгрессом в сентябре того же года.

Огромное значение для закрепления победы идей марксизма в программных документах Интернационала имело участие Маркса и Энгельса в работе Гаагского конгресса. Особого внимания заслуживают включенные в том статьи о Гаагском конгрессе: две, принадлежащие Марксу, и одна — Энгельсу. В статьях, помещенных Марксом в венской газете «Neue Freie Presse», содержится обзор внутреннего положения секций в отдельных странах накануне конгресса, дана общая картина развернувшейся в Интернационале борьбы течений и ее генезиса, показано, как раскольническая деятельность бакунистов в обстановке наступления буржуазной реакции ослабляла боеспособность рабочего класса. Резкой критике подвергает Маркс выступления бакунистов против единой, централизованной организации пролетариата. Наряду с этим в статьях содержится сжатая и точная оценка авантюристической позиции, занятой на конгрессе группой коммунистов-бланкистов. Статья Энгельса в органе немецкой социал-демократии «Volksstaat» существенно дополняет построенную по тому же плану статью

ПРЕДИСЛОВИЕ

XXI

«Конгресс в Гааге», напечатанную тогда в итальянской газете «Plèbe» (настоящее издание, т. 18, стр. 159—164). Энгельс дает здесь более подробное обоснование предложения о переводе Генерального Совета в Нью-Йорк, принятого конгрессом. В приложениях помещены делегатские мандаты, выданные Марксу и Энгельсу секциями Интернационала в Германии и Америке, а также ряд записей их выступлений на конгрессе, дополняющих ранее опубликованные в 18 томе настоящего издания.

Впервые публикуются на русском языке «Заметки о международном рабочем движении», которые Энгельс систематически помещал в лондонской газете «International Herald» весной 1873 г. Поддержка, оказываемая этой газете, фактическому органу Британского федерального совета Интернационала, была одной из форм борьбы Маркса и Энгельса против реформистского крыла Британского совета, вступившего после Гаагского конгресса в беспринципный блок с анархистами. Эти «Заметки» содержат большое количество фактов о стачках, деятельности профессиональных союзов, международных связях пролетариата, а также другие материалы, характеризующие борьбу рабочих большинства европейских стран, США и Канады. «Заметки» являются свидетельством того огромного внимания, с которым Энгельс следил за всеми выступлениями международного пролетариата в защиту своих прав и интересов, подчеркивая рост его силы и организованности.

Эта борьба нашла также отражение в других материалах, публикуемых в приложениях к данному тому.

В приложения включена также программа манчестерского съезда Британской федерации Интернационала, в составлении которой участвовал Маркс. Завершает раздел приложений документ «Интернационал и профессиональные союзы», составленный при участии Энгельса.

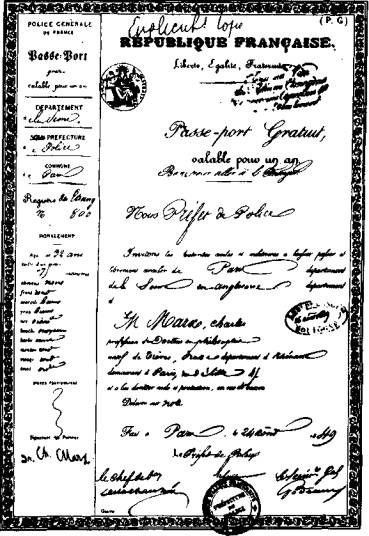

В приложениях публикуются также некоторые материалы биографического характера, содержащие, в частности, новые факты об участии Энгельса в эльберфельдском восстании в мае 1849 г., о деятельности Маркса и Энгельса в первые годы лондонской эмиграции и другие.

* * *

При подготовке тома выявлены основные источники, которыми пользовались Маркс и Энгельс. В некоторых случаях данные этих источников расходятся с фактами, установлен-

XXII

ПРЕДИСЛОВИЕ

ными последующими исследованиями. Это обстоятельство следует иметь в виду при изучении конкретно-исторического материала, приводимого в публикуемых рукописях и статьях Маркса и Энгельса. В незавершенных и отчасти фрагментарных материалах, а также в некоторых газетных статьях имеются описки и опечатки в именах собственных, географических названиях, цифровых данных, датах. Выявленные в тексте неточности, как правило, исправлены без оговорок. Все случаи вмешательства редакции « New- York Daily Tribune » оговорены в примечаниях. В примечаниях к публикуемым работам раскрывается история их создания, а в ряде случаев обосновывается авторство.

Звездочкой перед названием работы помечены заголовки, данные Институтом марксизма-ленинизма.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

К.МАРКС

и

Ф. ЭНГЕЛЬС

сентябрь 1849 —май 1873

[ з

Ф. ЭНГЕЛЬС

ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ 1

I

Париж, 20 декабря 1849 г.

Злобой дня является обсуждаемый сейчас Национальным законодательным собранием «налог на вино» 2. Этот вопрос имеет такое значение и в сущности так нолно отражает всю обстановку в стране, что будет весьма целесообразно целиком посвятить ему данное письмо.

У налога на вино очень длинная история. Он был одной из наиболее характерных особенностей финансовой системы монар хии в XVIII в. и одной из основных причин недовольства народа во время первой революции, которая его и отменила. Наполеон снова ввел этот налог в несколько измененном виде около 1808 г., когда, забыв о собственном революционном происхождении, стал считать главной целью утверждение своей династии в кругу старинных королевских семей Европы. Налог был так ненавистен народу, что после падения Наполеона Бурбоны обещали немедленно его отменить. Сам же Наполеон на острове Св. Елены говорил, что этот закон более всего остального стал причиной его падения, восстановив против него всю Южную Францию. Однако Бурбоны вовсе и не думали выполнять свое обещание, и налог продолжал сохраняться вплоть до револю ции 1830 г., когда стране вновь обещали его отменить. Это обе щание было выполнено так же, как и предыдущее, в результате акциз существовал и тогда, когда разразилась революция 1848 года. Временное правительство, вместо того чтобы немедленно ликвидировать этот налог и ввести взамен обложение высоким подоходным налогом крупных капиталистов и земельных собственников, лишь пообещало либо отменить, либо, по крайней мере, пересмотреть, а Учредительное собрание зашло ааже так

4

Ф. ЭНГЕЛЬС

далеко, что решило оставить его без всяких изменений. И только в последние дни своего существования, когда роялизм стал сильнее, чем когда-либо раньше, «честные» и «умеренные» депутаты этого Собрания проголосовали отмену налога на вино с 1 января 1850 года 3.

Совершенно ясно, что налог, о котором идет речь, по сущест ву относится к монархическим традициям Франции. Его отме няли, когда перевес сил был на стороне народных масс, и восстанавливали, как только бразды правления оказывались в руках аристократии или Буржуазии * в лице какого-нибудь Людовика XVIII или Луи-Филиппа. Даже Наполеон, хотя по многим вопросам он выступал как против аристократии, так и против буржуазии и был ниспровергнут их объединенным заговором, даже великий император считал своим долгом восстановить эту особенность старинных традиций монархической Франции.

Тяжесть налога на вино крайне неравномерно ложится на различные классы нации. Это мучительное бремя для бедных, богатым же оно причиняет очень мало беспокойства. Франция насчитывает приблизительно 12 миллионов виноделов; они не платят этого налога, так как потребляют вино собственного изготовления; далее, 18 миллионов живут в деревнях и городах с населением менее четырех тысяч человек, они платят от 66 сантимов до 1 франка 32 сантима налога на каждые 100 литров вина; и наконец, около пяти миллионов живут в городах с на селением свыше четырех тысяч человек, они оплачивают потребляемое ими вино посредством droit d'octroi 4 ; эта пошлина взи мается у городских ворот и неодинакова в разных районах, но во всех случаях это несравнимо выше того, что платит предыдущая категория. Далее, величина налога на самые низкосортные вина такова же, как и на самые дорогие; с гектолитра, который продается по 2, 3, 4 франка, и с гектолитра стоимостью в 12—1500 франков выплачивается одинаковый налог; таким образом, в то время как богатый потребитель отборного шампанского, кларета и бургундского не платит почти ничего, рабочий выплачивает правительству за плохое вино налог, превышающий его подлинную цену на 50, 100, а в некоторых случаях 500 или 1 000%. Из дохода, приносимого этим налогом, 51 миллион франков получается за счет неимущих классов и только 25 миллионов — за счет более состоятельных граждан. При таких обстоятельствах не может быть ни малейшего сомнения в том, что этот налог наносит огромный ущерб

* Так в тексте журнала, Рев,

ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ

5

производству вина во Франции. Основные рынки сбыта этого продукта — города — превратились для винодела в подлинно Чужеземные страны, где для продажи своего товара он вынужден платить настоящую таможенную пошлину в размере от 50 до 1000% ad valorem *. В другой части рынка — сельской местности — пошлина составляет по меньшей мере от 20 до 50% первоначальной стоимости. Неизбежное следствие такого поло жения — разорение винодельческих районов страны. Правда, несмотря на налог, производство вина все увеличивается, но рост населения обгоняет это увеличение куда более быстрым темпом.

Почему же при буржуазном правительстве оказалось возможным сохранение столь ненавистного налога? Вы можете сказать, что в Англии даже Кобден и Брайт уже давно бы его уничтожили. И они действительно сделали бы это. Но во Франции промышленники так и не смогли найти ни Кобдена, ни Брайта, которые бы с несокрушимым упорством отстаивали их интересы, ни Пиля, который провел бы в жизнь их требования. Финансовая система Франции, хотя ее так превозносит большинство Собрания, является самой путаной и надуманной, mixtum compositum **, какое только можно себе представить. Ни одну из реформ, проведенных после 1842 г. в Англии, не пытались осуществить во Франции Луи-Филиппа. В благословенные времена Гизо почтовая реформа рассматривалась чуть ли не как богохульство. Ни тогда, ни теперь тариф не носил характера ни фритредерского, ни просто фискального, ни протекционистского, ни запретительного тарифа, но в какой-то степени, кроме фритредерства, сочетал в себе отдельные черты всех остальных. Старые запретительные меры и высокие пошлины, которые в течение многих лет были абсолютно безрезультатными, более того, несомненно пагубными для торговли, наличествуют и во всех элементах тарифа. Но никто не решался поднять на них руку. Местные налоги во всех городах с населением свыше 1 000 человек являются косвенными и взимаются с ввозимых туда продуктов. Таким образом, даже внутри страны свобода торговли через каждые 10—15 миль наталкивается на препятствие в виде своеобразных внутренних таможен.

Такое положение вещей, позорное даже для правительства буржуазии, оставалось неизменным по многим причинам. Несмотря на всю тяжесть налогов, которые давали 1400—

* — стоимости. Ред. * * — смешением. Ред.

б

Ф. ЭНГЕЛЬС

1 500 миллионов франков, к концу года всегда образовывался дефицит, и через каждые 4—5 лет выпускался заем. Столь плачевное состояние государственного казначейства для дельцов парижской биржи являлось неисчерпаемым источником наживы, грязных махинаций и биржевых спекуляций. Биржевики и связанные с ними лица составляли большинство в обеих палатах и таким образом являлись истинными властителями государства; они постоянно требовали притока новых средств. Помимо прочего, финансовую реформу нельзя было осуществить без широких мероприятий, которые привели бы бюджет в состояние равновесия, изменили распределение налогов и, сверх того, обложив налогом самих биржевиков, придали больший политический вес другим фракциям буржуазии. О том, каковы были бы последствия таких перемен в условиях, когда у власти находилось прогнившее правительство Луи-Филиппа, вы можете судить по тому сравнительно пустяковому поводу, который вызвал февральскую революцию 5.

Эта революция не привела к власти ни одного человека, способного провести реформу финансовой системы Франции. Господа из «National», которые завладели этим ведомством 6, чувствовали себя связанными по рукам и ногам огромным дефицитом. Было сделано много попыток осуществить реформу постепенно; если не считать отмены налога на соль и почтовой реформы, все они оказались бесплодными. Наконец в припадке отчаяния Учредительное собрание вынесло решение об отмене налога на вино, а теперь «честные» и «умеренные» представители порядка 7 в нынешнем драгоценном Собрании восстанавливают его! Более того, министр * собирается восстановить налог на соль и вновь увеличить почтовый сбор; так что в самом ближайшем будущем во Франции будет возрождена старая финансовая система с ее вечными дефицитами и затруднениями, а следовательно, и безграничной властью парижской биржи с биржевыми спекуляциями, грязными махинациями и погоней за наживой.

Однако народ вряд ли безропотно подчинится решению о восстановлении тяжелого налога на предмет первой необходимости, налога, который ложится на бедных и в то же время почти не затрагивает богатых. Социальная демократия распространила свое влияние в сельскохозяйственных районах Франции удивительно широко, а восстановление налога на соль обратит в ее веру остальные миллионы из числа тех, кто двенадцать месяцев тому назад голосовал за этого тщеславного

• — министр финансов Фульд. Ptd.

ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ

7

волвана — Луи-Наполеона 8. После того как социальная демократия завоюет на свою сторону деревню, не пройдет и Еескольких месяцев, даже нескольких недель, как над Тюиль-ри и Елисейским дворцом9 будет развеваться красный флаг. И только тогда можно будет радикально поломать старую деспотическую финансовую систему, одним ударом покончив с национальным долгом, введя систему прямого прогрессив ного налогообложения и приняв другие меры столь же решительного характера.

II

ЯРКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СЛАВНЫХ УСПЕХОВ КРАСНОГО РЕСПУБЛИКАНИЗМА! ">

Париж, 21 января 1850 г.

Со времени моего последнего письма произошло очень много важных событий, но так как большинство читателей уже знает о них из ежедневных и еженедельных газет, я не стану повторять то же самое от начала до конца и ограничусь вместо этого в данном письме некоторыми общими замечаниями о положении в стране.

За последние 12—15 месяцев революционный дух во всей Франции чрезвычайно усилился. Класс, который в силу своего социального положения стоял, насколько это возможно в ци вилизованном обществе, в стороне от общественной жизни, который прежним монархическим законодательством был лишен всех политических прав, который никогда не читал газет и который между тем составляет подавляющее большинство французов, — этот класс, наконец, быстро берется за ум и. Этот класс мелкого крестьянства, числом около 28 миллионов мужчин, женщин и детей, насчитывает в своих рядах от 8 до 9 миллионов мелких земельных собственников, которые на положении фригольдеров 1а владеют, по крайней мере, четырьмя пятыми всей земли Франции. С 1815 г. этот класс подвергался угнетению со стороны всех правительств, не исключая и Временного, которое обложило его дополнительным налогом в 45 сантимов на каждый франк поземельного налога 13, а последний весьма велик во Франции. Этот класс, угнетаемый еще и бандой ростовщиков, у которых под чрезвычайно высокий процент заложена почти вся его собственность, наконец начинает понимать, что только правительство, действующее в интересах городских рабочих, освободит его от нищеты и голода, в бездну которых он с каждым днем погружается все глубже и глубже,

8

Ф. ЭНГЕЛЬС

несмотря на свой небольшой земельный надел. Этот класс, в значительной степени форсировавший революцию 1789 г. и явившийся основой, на которой возникла обширная империя Наполеона, теперь в своем подавляющем большинстве стал на сторону революционной партии и рабочих Парижа, Лиона, Руана и других крупных городов Франции. Земледельцы теперь достаточно хорошо понимают, как их надул Луи-Наполеон, которому на президентских выборах они дали по крайней мере 6 миллионов голосов и который расплатился с ними восстановлением налога на вино. Таким образом, огромное большинство французского народа сейчас объединилось, чтобы, как только представится благоприятный случай, свергнуть наглое господ ство класса капиталистов. Этот класс, сраженный февральской бурей, снова завладел властью и правит гораздо более самонадеянно, чем даже во времена его возлюбленного Луи-Филиппа.

События последних месяцев дали бесчисленные доказательства этого весьма важного факта. Вот, например, циркуляр министра д'Опуля, обязывающий жандармерию организовать шпионаж даже в самых глухих углах самых захолустных деревень; а вот закон против школьных учителей, которые во французских деревнях, как правило, лучше всего выражают общественное мнение этих мест и которые теперь выданы на милость правительства, потому что почти все они в настоящее время разделяют социально-демократические взгляды 14. Имеется много и других фактов. Но одно из наиболее ярких доказательств — факт недавних выборов в департаменте Гар. Этот департамент известен как наиболее древняя обетованная земля «белых» — легитимистов. Он явился ареной ужаснейших расправ с республиканцами в 1794 и 1795 гг. после падения Робеспьера; здесь был главный очаг «белого террора» в 1815 г., когда публично убивали протестантов и либералов, а жены, дочери и сестры этих жертв подвергались самым гнусным надругательствам со стороны легитимистских банд, во главе которых стоял знаменитый Трестайон и которым покровитель ствовало правительство легитимного Людовика XVIII. И вот департамент должен был избрать депутата вместо умершего легитимиста *, в результате громадное большинство проголосовало за совершенно красного кандидата **, а два легитимистских претендента *** получили блистательное меньшинство 15.

• — де Бона. Ред. •• — Фавана. Рев. • * • — Грель а Лурдув, Рев.

ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ 9

Еще одним доказательством быстрых успехов этого союза рабочих в городах и крестьянства в деревнях служит новый вакон об образовании 16. Самые закоренелые вольтерьянцы из буржуазных кругов, даже г-н Тьер, понимают, что помешать этим успехам можно, лишь отказавшись от своих старых теорий и принципов и подчинив образование духовенству!

Более того. В настоящий момент все общественные деятели и газеты, которые не являются открыто реакционными, наперебой добиваются некогда презренного имени «Социалист». Социа листами объявляют себя старейшие враги социализма. « National » и даже «Siècle», которые при Луи-Филиппе были монархистскими газетами, называют себя социалистическими. Даже Марраст, позорно предавший 1848 год, надеется, хотя и напрасно, обеспечить свое избрание, объявив себя социалистом. Однако народ не так просто одурачить; для этого мерзавца уже приготовлена веревка, и он будет вздернут при первом же удобном случае.

Сегодня Национальное собрание обсуждает закон об уничтожении уцелевших 468 заключенных, участников Июньского восстания, путем их высылки на принудительные работы в самые вредные для здоровья районы Алжира 17. Нет сомнения в том, что закон пройдет подавляющим большинством голосов. Однако нет никакого сомнения и в том, что прежде чем несчастные герои этой великой битвы труда достигнут берега, предназначенного стать их могилой, новая волна народного гнева сметет голосовавших за этот смертный приговор и, вероятно, отправит в эту страну изгнания тех представителей нынешнего большинства, которым, может быть, и удастся избежать более быстрой, более суровой и самой справедливой мести народа.

ш ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ. — ГРЯДУЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 18

Париж, 19 февраля 1850 г.

Мне приходится несколько ограничить размер этого письма, однако события, происшедшие в течение этого месяца, столь разительны, что скажут сами за себя. Революция надвигается так быстро, что любой должен видеть ее приближение. Во всех кругах общества говорят о ее близости, а все иностранные газеты, даже враждебные демократии, заявляют о ее неизбеж ности. И более того, можно почти с полной уверенностью предсказать, что если неожиданные события не изменят хода общест венного развития, великое противоборство между объединенной

10

Ф. ЭНГЕЛЬС

партией порядка и огромным большинством народа произойдет, пожалуй, не позже конца нынешней весны. А исход этого противоборства никаких сомнений не вызывает. Население Парижа настолько уверено в очень скором наступлении более благоприятного, чем когда бы то ни было раньше, момента для революции, что в его среде распространился повсеместный призыв: «Избегай всех мелких стычек, подчиняйся всему, что не затрагивает твоих насущных интересов». Таким образом, на днях, когда рубили деревья свободы, правительству, при всем его старании, не удалось спровоцировать рабочих даже на мелкие уличные беспорядки, а отплясывавшие вокруг дерева свободы у Порт-Сен-Мартен личности, которые в таком устра шающем виде изображены вашей « Illustrated London News », представляли собой шайку полицейских шпионов, потерявших напрасно из-за хладнокровия народа труды целого дня 1в. Итак, хотя правительственные газеты и утверждают прямо противоположное, 24-е число нынешнего месяца 20 пройдет весьма спокойно. Правительство готово пойти почти на все, чтобы вызвать беспорядки в Париже, а также несколько вымышленных заговоров и восстаний в департаментах с целью ввести осадное положение в столице и тех департаментах, где 10 марта предстоит избрание новых депутатов вместо осужденных в Версале 21.

Несколько слов о новой системе военного деспотизма. Чтобы держать в подчинении провинции, правительство, изо брело новую систему главнокомандующих. Оно объединило все 17 военных округов Франции в 4 крупных, каждый из которых должен находиться под командованием одного генерала; по следний, таким образом, обладает почти неограниченной властью восточного сатрапа или римского проконсула. Эти 4 военных округа расположены так, что окружают Париж и весь центр Франции своего рода железным кольцом для того, чтобы держать их в подчинении. Эти незаконные меры приняты, однако, не только из-за народа, но также из-за буржуазной оппозиции. Легитимистская и орлеанистская партии достаточно четко понимают теперь, что Луи-Наполеон служит им очень плохо. Он был нужен им как средство восстановления монархии, как инструмент, который можно, использовав, выбросить, а теперь они видят, что он домогается трона для себя и преуспевает в этом гораздо быстрее, чем им хотелось бы. Им достаточно хорошо известно, что в нынешний момент у монархии нет никаких шансов и что им нужно выждать; Луи-Наполеон тем не менее прилагает все усилия, чтобы довести дело до развязки, и предпочитает рискнуть на революцию, которая может стоить

ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ

11

ему головы, чем выжидать своего часа. Они знают также, что ни партия легитимистов, ни партия орлеанистов не добились такого перевеса, чтобы победа одной из них стала явной необходимостью; как и до 10 декабря 1848 г., им нужна новая нейтральная фигура, которая могла бы управлять в соответствии с общими интересами обеих партий, пока те будут ожидать развития событий. Итак, обе эти партии, единственные значительные фракции партии порядка, теперь против продления срока президентства Луи-Наполеона, хотя четыре месяца тому назад они пошли бы на все, чтобы добиться этого; они вновь, и на сей раз, за нейтральную почву республики с генералом Шангарнъе в качестве президента. Шангарнье, по-видимому, участвует в заговоре; и Наполеон, который ему не доверяет, но не смеет лишить его проконсульства в Париже, сковал его, как кандалами, своими четырьмя военными округами. Это может объяснить, почему речь г-на Паскаля Дюпра (предавшего Июньское восстание 1848 г., а теперь снова ищущего популярности) против новой военной системы и против самого Луи-Наполеона была весьма терпимо выслушана большинством. При этом произошли два любопытных инцидента. Когда, по словам одной газеты, г-н Дюпра сказал, что Луи-Наполеон может выбирать лишь между позицией своего дяди и положением Вашингтона, слева раздался возглас: «или положением императора Сулука на Гаити!». Это сравнение французского претендента в императоры с персонажем, представляющим благодарнейший предмет для насмешек всех парижских « Chari varis», было встречено всеобщим взрывом смеха, который не прервал даже председатель Собрания *. Так вот какого мнения о Луи-Наполеоне даже это великолепное большинство! Тогда поднялся военный министр** и, обращаясь к левым, произнес весьма энергичную речь, закончив ее словами: «А теперь, господа, если вам угодно начать, мы готовы!» 22. Это выражение министра лучше всего остального покажет вам, что решительно все ждут ожесточенного столкновения.

Тем временем социально-демократическая партия деятельно готовится к выборам. Хотя в Париже, где около шестидесяти тысяч рабочих под разными предлогами вычеркнуты из избирательных списков, «честные и умеренные» имеют шанс провести одного или двух кандидатов, тем не менее нет сомнения в том, что в департаментах социалисты одержат блестящую победу. Этого ждет само правительство. Посему оно подготовило

* — Дюпен. Ред. ** — д'Опуль. Ред.

2 М. и Э., т. 44

12

Ф. ЭНГЕЛЬС

ликвидацию того, что теперь открыто называют заговором «всеобщего избирательного права». Оно намеревается ввести косвенные выборы, когда голосующие избирают ограниченное число выборщиков, называющих, в свою очередь, представителя. Тут правительство уверено в поддержке большинства. Но поскольку это равносильно открытому ниспровержению конституции, которая не может быть пересмотрена ранее 1851 г., причем избранным специально для этой цели Собранием, правительство ожидает энергичного сопротивления со стороны народа. Следовательно, его нужно запугать иностранными армиями, которым надлежит появиться на Рейне в момент, когда это предложение будет внесено в Собрание. Если так действительно произойдет, — а Луи-Наполеон, по-видимому, достаточно глуп, чтобы пойти на подобный риск, — то вам, вероятно, предстоит услышать нечто, подобное грому революции. А тогда пусть бог помилует души всех наполеонов, шангарнье и людей партии порядка!

IV

ВЫБОРЫ. - СЛАВНАЯ ПОБЕДА КРАСНЫХ. —

ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ПРОЛЕТАРИАТА. —

УНЫНИЕ В ПАРТИИ ПОРЯДКА. -

НОВЫЕ ПЛАНЫ РЕПРЕССИЙ И ПРОВОКАЦИЙ

ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕВОЛЮЦИИ

Париж, 22 марта 1850 г.

Победа! Победа! Народ сказал свое слово и сказал его так громко, что искусственное сооружение буржуазного господства и буржуазных интриг потрясено до самого основания. Карно, Видалъ, Дефлотт, народные представители от Парижа, из браны, получив от 127 до 132 тысяч голосов, — вот ответ народа на гнусные провокации правительства и парламентского большинства. Карно — единственный член фракции « National », который при Временном правительстве, вместо того чтобы льстить буржуазии, навлек на свою голову изрядную долю ее ненависти. Видаль давно известен как явный коммунист. Дефлотт — вице-президент клуба Бланки, активный участник событий 15 мая 1848 г., одним из первых ворвавшийся в Собрание, в июне того же года находился среди передовых борцов на баррикадах. Приговоренный к высылке, он теперь шагнул с транспортного судна прямо во дворец Законодательного собрания. Поистине такой состав знаменателен! 23 Он показывает, что если торжество партии красных объясняется союзом

ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ

13

класса мелких ремесленников и торговцев с пролетариатом, то союз этот основывается на совершенно иных условиях, чем то кратковременное объединение, которое привело к свержению монархии. Тогда именно класс мелких ремесленников и торговцев, мелкая буржуазия, взяли верх во Временном правительстве и еще в большей мере в Учредительном собрании, и очень скоро устранили влияние пролетариата. Теперь же, наоборот, рабочие являются лидерами движения, а мелкая буржуазия, тоже подавляемая и разоряемая капиталом и вознагражденная бан кротством за услуги, оказанные ею в июне 1848 г., вынуждена следовать за революционным движением пролетариата. В том же положении находятся сельские хозяева, и таким образом всю массу этих классов, которые теперь враждебны правительству, — а они составляют огромное большинство французов — возглавляет и ведет вперед класс пролетариев; и все эти классы поневоле приходят к убеждению, что их собственное освобождение из-под ярма капитала зависит от полного и безусловного освобождения рабочих.

Выборы в департаментах также оказались очень благоприятными для партии красных. Она провела две трети своих кандидатов, а партия порядка — одну треть.

Эта партия, или конгломерат партий, превосходно поняла недвусмысленный намек народа. Теперь перед ее глазами стоит неминуемая гибель, коль скоро она допустит, чтобы общие выборы 1852 г., как выборы в Собрание, так и выборы нового президента, состоялись при нынешней избирательной системе. Она понимает, что народ так быстро сплачивается вокруг красного флага, что для нее станет невозможным удержаться у власти даже до истечения этого срока. На одной стороне — президент и Собрание, на другой — огромная масса народа, который с каждым днем все прочнее организуется в непобеди мую фалангу. Таким образом, столкновение неизбежно, и чем дольше станет выжидать партия порядка, тем больше будет на дежды на победу народа. Она понимает это и поэтому должна нанести решительный удар немедля. Единственный оставшийся у нее шанс — как можно скорее спровоцировать восстание и бороться с ним до последней крайности. Помимо того, после выборов 10 марта у «Священного союза» не может оставаться никакого сомнения в том, какого курса ему следует придер живаться. О Швейцарии теперь не-может быть и речи 24. Опять перед ним встает революционная Франция во всем своем грозном величии. Следовательно, надо напасть на Францию и как можно скорее. «Священному союзу» все более не хватает наличных денег, а теперь так мало надежды на получение нового

2*

14

Ф. ЭНГЕЛЬС

запаса этого желанного товара. Уже нельзя больше содержать армии внутри каждой страны — либо их нужно распустить, либо они должны содержать себя сами за счет противника. Вы видите, таким образом, что предсказание о быстром приближении революции и войны, содержащееся в моем последнем письме, полностью подтверждается событиями 25.

Партия порядка пока опять оставила свои внутренние дрязги. Она вновь объединилась для наступления на народ. Она меняет парижский гарнизон, три четверти которого голосовали за список красных 26; а вчера правительство внесло в Собрание закон, восстанавливающий штемпельный сбор с газет, второй закон, предусматривающий удвоение суммы залога для всех газет, и третий, отменяющий свободу избирательных собраний27. За ними последуют другие законы: один из них предоставит полиции право высылать из Парижа любого рабочего, не ро дившегося в этом городе; другой позволит правительству высылать без суда в Алжир всякого гражданина, признанного виновным в участии в тайном обществе, и многие другие, — все это должно увенчаться более или менее прямым наступлением на всеобщее избирательное право. Итак, вы видите, они провоцируют восстание, уничтожая все права и вольности трудящихся классов. Восстание разразится, и народ, объединившись с большинством национальной гвардии, очень скоро сбросит это бесчестное классовое правительство, которое, не будучи способным решительно ни на что, кроме гнусного угнетения, имеет, тем не менее, наглость называть себя «спасителем общества»!!!

V

Париж, 20 апреля 1850 г.28

Взрыв революции, ставшей неизбежной после выборов 10 марта, запоздал из-за трусости как правительства, так и людей, взявших на себя в настоящее время руководство движением в Париже. Правительство и Национальное собрание были настолько ошарашены исходом выборов 10 марта и новыми доказательствами мятежных настроений в армии, что сразу они не осмелились сделать каких-либо выводов. Они решились на принятие новых репрессивных законов, которые я перечислил вам в своем последнем письме; но если министерство и некоторые лидеры большинства уверовали в подобные меры, то этого нельзя сказать об основной массе депута тов, и даже правительство очень скоро вновь утратило в них веру. Таким образом, наиболее крайние из этих репрес-

ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ

15

сивных законов до сих пор еще не предложены и даже те, которые внесены — законы о печати и об избирательных со браниях, — встретили весьма сомнительный прием со стороны большинства.

С другой стороны, социалистическая партия не извлекла выгоды из своей победы, как следовало бы сделать. Объясняется это очень просто. Она состоит не только из рабочих, а в настоящее время включает в свой состав и большое количество мелких буржуа, представителей того класса, чей социализм на деле отличается значительно большей умеренностью, чем социализм пролетариев. Лавочники и мелкие ремесленники очень хорошо знают, что их спасение от разорения всецело зависит от освобождения пролетариата, что их интересы неразрывно связаны с интересами рабочих. Но они также понимают, что, если пролетариат завоюет политическую власть путем революции, их, лавочников, полностью отодвинут на задний план и вынудят принимать из рук рабочего класса все, что последний сможет им предоставить. Если же, наоборот, существующее прави тельство будет устранено мирным путем, то лавочники и мелкие ремесленники, будучи наименее опасными [ obnoxious ] из всех ныне оппозиционных классов, преспокойно вмешаются и за хватят власть, предоставив в то же время рабочему классу такую минимальную долю этой власти, какая только возможна. Следовательно, класс мелких ремесленников и торговцев был напуган своей собственной победой так же, как правительство было напугано своим собственным поражением. Они увидели, как на их глазах нарастает революция, и приложили все усилия к тому, чтобы предотвратить ее. Для этого в их руках было готовое средство. Гражданин Видаль, избранный в Париже, кроме того был избран и на Нижнем Рейне. Его побудили принять нижнерейнский мандат, и таким образом в Париже возникла необходимость в новых выборах. Ведь ясно, что пока народу дается возможность одерживать победы мирным путем, он никогда не будет звать «к оружию» и, если, тем не менее, он будет спровоцирован на восстание, ему придется драться с весьма малыми шансами на победу.

Новые выборы назначены на 28-е число этого месяца, и пра вительство немедленно воспользовалось благоприятной ситуа цией, созданной любезными мелкими лавочниками. Министры раскопали старые полицейские правила, чтобы выслать из Парижа какое-то количество оказавшихся в данный момент без работы пролетариев 2в; прямо распорядившись о полном запрещении избирательных собраний, они показали, что могут Обойтись и без внесенного и направленного против этих собраний

16

Ф. ЭНГЕЛЬС

закона. Народ, зная, что накануне выборов его борьба не может быть успешной, подчинился. Социально-демократическая печать, полностью находящаяся в руках мелких лавочников, естественно, сделала все возможное, чтобы сохранить спокойствие масс. Поведение этой прессы со времени истории с «де ревьями свободы» было крайне постыдным. Не раз за это время представлялся случай для народного восстания, но печать всегда проповедовала мир и спокойствие, в то время как в избирательных комитетах и тому подобных организациях представители мелких лавочников постоянно стремились уменьшить шансы на победу в уличных боях, находя отдушины для мирного выхода народного возмущения.

Ложная позиция, в которую была поставлена красная пар тия, и выгода от новых выборов, полученная партией порядка, полностью отражены в именах двух конкурирующих кандида тов. Кандидат красных Эжен Сю является превосходным представителем благонамеренного, «благодушного», сентиментально- мещанского социализма, который, будучи весьма далеким от признания революционной миссии пролетариата, предпочел бы устроить некую пародию на его освобождение под благожелательным покровительством класса мелких ремесленников и торговцев. Как политическая фигура Эжен Сю величина ничтож ная. Выдвижение его кандидатуры в целях демонстративных является шагом назад от позиции, завоеванной 10 марта. Однако следует признать, что если сентиментальному социализму суждено стать модой дня, то имя Сю является самым популярным среди тех, кто мог быть выдвинут на первое место, и у него большие шансы на избрание.

С другой стороны, партия порядка вернула себе свои позиции настолько, что Эжену Сю, чье имя не означает ничего или означает очень мало, она противопоставляет имя, означающее все, имя г-на Леклера, буржуазного спартанца в Июньском восстании30. Леклер явился прямым ответом на Дефлотта и прямым провокационным подстрекательством рабочих, более прямым, чем любое другое имя. Кандидатура Леклера для Парижа — это повторение слов генерала д'Опу-ля: «Теперь, господа, если вам угодно выйти на улицу, мы готовы!».

Как видите, повторные выборы в Париже не сулят никаких выгод, а, наоборот, уже причинили значительный вред проле тарской партии. Следует также отметить и такой факт: выборы 10 марта производились по старым спискам; выборы же 28 апреля будут проведены в соответствии с новым исправленным списком избирателей на 1850 г., вступившим в силу 1 апреля;

ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ

17

а в этом исправленном списке под разными предлогами вычерк нуто от двадцати до тридцати тысяч рабочих.

Однако, если на этот раз партия порядка и получит незна чительное большинство, она не будет в выигрыше. Факт остает ся фактом, что при сохранении всеобщего избирательного права управлять Францией она больше не сможет. Факт остает ся фактом, что зараза социализма широко проникла в армию, которая ждет только случая открыто начать мятеж. Факт остается фактом, что рабочие Парижа более, чем когда-либо рань ше, охвачены желанием положить конец теперешнему положению вещей. Никогда раньше они не высказывались так открыто на избирательных собраниях, как на этот раз, пока эти собрания не были запрещены. И правительство, форсирующее свое наступление на всеобщее избирательное право, дает тем самым народу возможность вступить в борьбу, в которой пролетариат бесспорно одержит победу.

VI

[Париж, конец мая 1850 г.] 3l

Если пролетарии стерпят, чтобы у них отобрали избирательное право, они покорятся тому, что сделанное февральской революцией в той мере, в какой это касается их интересов, будет уничтожено. Для них республика перестанет существовать. Они окажутся за ее пределами. Допустят ли они это?

Этот закон наверняка пройдет. Он не будет ослаблен ни на йоту. Воля большинства в этом вопросе уже отчетливо выявилась 8а. И теперешнее положение дел таково, что никто не может сказать, каковы будут последствия — поднимется ли народ и сбросит правительство и Собрание, или же он будет ждать другого подходящего момента. Париж кажется спокойным, нет прямых признаков надвигающейся революции; но будет достаточно искры, чтобы вызвать взрыв громадной силы.

Этот взрыв произошел бы раньше, если бы не предательское поведение вождей, которые заняты лишь проповедью «мира», «тишины» и «величественного спокойствия» 33. Однако это не может продолжаться долго. Ситуация во Франции в высшей степени революционна. Партия порядка не может остановиться на достигнутом. Чтобы удержаться, она должна каждый день продвигаться на шаг вперед. Если этот закон пройдет, не вызвав революции, партия порядка начнет новые, более неистовые

18

Ф. ЭНГЕЛЬС

и более открытые атаки на конституцию и республику. Партия порядка хочет мятежа, а получит революцию, и к тому же скоро. Ибо необходимо иметь в виду, что это вопрос недель, может быть, дней, но не лет.

VII

Париж, 22 июня 1850 г.

Закон о «реформе» избирательного права прошел, а народ Парижа не шелохнулся. Отмена всеобщего избирательного права не вызвала ни малейшей попытки выступления или демонстрации, и рабочие Франции снова оказались тем, чем они были при Луи-Филиппе: политическими париями без признанных прав, без права голоса, без оружия.

В самом деле, весьма любопытно, что во Франции всеобщее избирательное право, с легкостью завоеванное в 1848 г., было с еще большей легкостью упразднено в 1850 году. Впрочем, такие взлеты и падения вполне соответствуют французскому характеру, они — весьма частое явление в истории Франции. В Англии подобное было бы невозможно. Там раз уже установленное всеобщее избирательное право было бы завоевано навсегда. Ни одно правительство не посмело бы посягнуть на него. Достаточно представить, что какому-нибудь министру взбрело бы в голову сделать попытку всерьез восстановить хлебные законы. Он был бы опрокинут гомерическим хохотом всей нации.

Нет никакого сомнения в том, что народ Парижа совершил серьезную ошибку, упустив предоставленную упразднением всеобщего избирательного права возможность поднять восстание. Армия была настроена благоприятно, класс мелких ремесленников и торговцев вынужден был идти с народом, а Гора, более того, даже партия Кавеньяка, понимали, что в случае поражения восстания они неизбежно пострадали бы из-за него независимо от того, были бы они с народом или нет. Таким образом, коль скоро восстание началось бы, то, по крайней мере, моральная поддержка класса мелких ремесленников и торговцев и его парламентских представителей, Горы, была на этот раз обеспечена, а тем самым было бы сломлено и сопротивление значительной части армии. Но благоприятный момент был упущен, отчасти из-за трусости парламентских лидеров и прессы, отчасти из-за теперешнего своеобразного настроения народных масс Парижа.

Рабочие столицы находятся сейчас в переходном состоянии. Социалистические системы разного рода, которые до сих пор

ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ

19

обсуждались в этой среде, больше не отвечают их запросам, и следует признать, что это относится ко всем системам французского социализма вместе взятым, — во всех них не так уж много подлинно революционного содержания. С другой стороны, народ, который столько раз бывал обманут своими вожаками, питает такое глубокое недоверие ко всем, кто когда-либо выступал в качестве его лидеров, не исключая даже Барбеса и Бланки 34, что пришел к решению не предпринимать никаких выступлений с целью привести к власти кого-либо из них. Таким образом, все движение рабочего класса начинает принимать другой, гораздо более революционный характер. Народ, начав мыслить самостоятельно, освободившись от традиций старых социалистических школ, скоро обретет социалистические и революционные положения, которые выразят его нужды и интересы гораздо более четко, чем все то, что было выдумано для него авторами систем и лидерами-краснобаями. А тогда, достигнув таким образом зрелости, народ снова сумеет использовать все, что есть талантливого и мужественного среди прежних лидеров, не плетясь ни у кого из них в хвосте. Этим настроением парижских масс и объясняется безразличие, с которым народ встретил отмену всеобщего избирательного права. Решающий бой отложен до того дня, когда одна или обе соперничающие силы в государстве, президент или Национальное собрание, попытаются опрокинуть республику.